(2)曾经

曾经

爱的糖块

在紫色玻璃舞蹈的旋转中

漂浮着稚气的诗意

刮过大人的悲风后

在心的寂寥里

呀呀童声

化石

曾经

独奏的二胡

把巴山雨织成夜

路灯在街口

把我们红油纸伞的影子

扯到长长的巷子拐弯处

听朵朵晶亮的雨脚

在秋池合唱

唱进青石板苔藓的记忆

曾经

时光的古筏上

河的涛声伴随

鲜花的未日路

刘海儿梳过

你青青的黛目

浸在船弦的水里汩汩东流

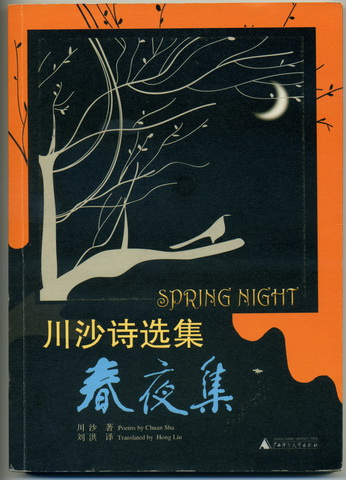

(原载川沙诗选集《春夜集》)

Once

Once

love’s candies

swirling, dancing in purple glass,

wrote childish poetry.

Then in adulthood tragedy,

hearts became sullen,

voices frozen

like fossils.

Once

a solo two-string violin

wove rain into night on Ba Mountain.

At the crossroad, a street lamp sputtered,

pulling the shade of the red oiled paper umbrellas

to a remote corner of the lane.

Listen, the footsteps of rain

echoed in the autumn pond,

a chorus cutting into green moss memory.

Once

on an old raft of time,

river sounds followed

flowers down the road of doom.

Hair combed in bangs,

you immersed your clear black eyes

in the water by your boat, floating east.

[2-1]此情可待成追忆

王焱 文艺学博士

所谓“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”(李商隐《锦瑟》),似乎没有来由的,人总是容易回想起曾经发生的故事,沉浸于过去的某种情绪。随着时光的流逝,几多往事都掩埋在岁月尘埃中慢慢黯淡,渐行渐远,然而也总有一些记忆,会过滤掉所有的瑕疵,沉淀为心底最深处的明珠,任凭流光淘洗,历久弥新。

不难发现, 川沙先生的这首《曾经》就是一首追忆往昔岁月的诗。全诗共有三节,每一节都以诗名“曾经”起首,各自独立,以一些具有代表性的意象如“糖块”、“二胡”、“黛目”,引出往昔岁月的一些片断,营造出一派纯真、芬芳、哀伤的如梦似幻的旧日情调。我以为,川沙先生之所以用片断叙事,而非整体叙事,来呈现历史记忆,是颇具匠心的。因为过往的记忆在我们内心并不是以连贯事件的方式出现,而是如同碎片一般,零乱地杂陈在真实生活的秩序与记忆中,只留下一些印象痕迹,一些缺少前因后果的情景、声音与气息,甚至仅仅是一刹那的、电石火花般的在场感。而诗人川沙的灵性则在于巧妙地运用一些富于视觉美感的晶莹意象和记忆片断,“使一切难以捕捉的东西,一切飘忽的东西固定起来,鲜明地呈现在读者的面前,像印子打在纸上一样地清楚”(艾青《诗论·形象思维和艺术魅力》)。

第一节,诗人沿着记忆回溯到孩提时代的无忧岁月:“曾经/爱的糖块/在紫色玻璃舞蹈的旋转中/漂浮着稚气的诗意”。那时候的日子,搅拌着亲人们浓得化不开的爱意,如糖块一般甜蜜而又美好,又如旋转舞蹈一般让人幸福得有些眩晕,充满了童话般的浪漫和诗意。回忆是通向过去的桥梁,在我看来,人们之所以不由自主地陷入回忆,是出于对一段美好往事的迷恋,是想把过去的分分秒秒重新温习一遍。显然,诗人对这段儿时的记忆是倍加珍爱的。然而,“刮过大人的悲风后/在心的寂寥里/呀呀童声/化石”,在成长的过程中经历过人生的一些风雨坎坷之后,激情澎湃的心逐渐变得空寂寥落,年幼时代的朗朗欢笑声如风过耳,只留下一副“俱往矣”的远古标本,如“化石”一般在无垠的时空中风干断裂。在这里,我们能强烈地感受到一种人世沧桑的生命痛感。

第二节,诗人又领着我们回到了情窦初开的青葱岁月:“曾经/独奏的二胡/把巴山雨织成夜/路灯在街口/把我们红油纸伞的影子/扯到长长的巷子拐弯处/听朵朵晶亮的雨脚/在秋池合唱/唱进青石板苔藓的记忆。”细心的读者不难发现,这一节中有李商隐《夜雨寄北》中的诗句“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”,和戴望舒《雨巷》中诗句“撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长、悠长/又寂寥的雨巷”的影子,弥漫着一股惆怅哀怨的调子。另外,“独奏的二胡”也容易让人联想起瞎子阿炳的《二泉映月》,更添了些凄美幽咽的气息。诗中的“巴山雨”既是实指,因为川沙先生生于重庆,并在成都完成学业,对“生于斯、长于斯”的巴山蜀水自然情有独钟;同时又是虚指,因为“巴山夜雨”在中国传统文化中已定格为一种相思苦的象征,正好与此节中诗人所要表达的情愫相吻合。这一节的主人公是个复指–“我们”,究竟是谁,诗人没有点明。我以为是一个与“我”互有倾慕之意的姑娘,这从诗人化用的李商隐和戴望舒诗歌的爱情主题可以看出。当然,这种彼此之间的情投意合,只是一种青春期的朦胧好感,谈不上是一种成熟的爱恋。因为诗人在这个时候所传达出的一种对生命的感觉,还没有脱离童稚时代 “泛神论”的新鲜好奇感,如“听朵朵晶亮的雨脚/在秋池合唱”,也就是说,在当时的“我”眼中,世界本身的意义要大于情爱的意义,而这显然不是一个处于热恋中的青年所表现出来的正常心态。然而,不知什么原因,这一切的美好都没有延续下去,只化成了“唱进青石板苔藓的记忆”,一种遥远而寒荒的情绪。

第三节,诗人终于进入了“两个人的世界”:“曾经/时光的古筏上/河的涛声伴随/鲜花的未日路/刘海儿梳过/你青青的黛目/浸在船弦的水里汩汩东流。”此节用隐曲的方式表现了“我”与一位有着“刘海儿”和“青青的黛目”的美丽女子之间的爱情。应该说,这一节中所流露出来的柔情是前面两节所无法比拟的,然而其悲剧性也是最深重的。因为我隐隐约约地从“鲜花的未日路”和“你青青的黛目/浸在船弦的水里汩汩东流”中,解读出了女子死亡的信息。如此青春的生命,如此美好的爱恋,却被死神的衣角轻轻带走,不容更改,无法挽救。“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,至爱之人的“死别”对于每个人来说,都是生命中最不可承受之痛,是一种“更行更远还生”的绵绵之恨。说好了要 “执子之手、与子偕老”、陪着自己走完一生一世的那个人,却突然地、永远地离开了自己。佳人永绝,阴阳两隔,满怀的衷肠与思念竟无人可诉,唯一能抚慰自己的只是那些曾经拥有的缠绵悱恻的记忆。

“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,在诗人川沙的笔下,我被一种穿越时空的感动所击中。

2-2期待相逢的喜悦

金钿

这是一首追忆往昔的诗。“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”,人们总觉得过去是美好的,而今天是无味的,无论人或事。所以过去的记忆始终铭刻在心中,不想忘却。诗人也是如此。诗人的曾经有两个依偎的身影,撑着油纸缓缓走过雨巷,诗意的雨飘洒在如画的晚景中,“总是当时携手处,游遍芳丛”……诗歌分三段,每段以“曾经”开头,增强了它的艺术感染力。下面就以我的理解对它的语言和思想进行具体的分析。

“曾经”有甜甜的爱,作者称之为“爱的糖快”。“紫色玻璃舞蹈的旋转中”这句话似乎很难理解,但即使不去深究它的含义,只是领略其中的意象,似乎就可以看出那爱的属性。“紫色”代表神秘,这便给爱添上了一层浪漫的色彩。而“玻璃”是透明无杂质的,那么在诗人眼中,那份爱也是纯洁无私的吧。写它在舞蹈,无疑是为了说明“爱”的一切都很快乐,下面一句“漂浮着稚气的诗意”中“稚气”未必真正稚气,那种稚气只是成人眼中的稚气。在成人经历沧桑的眼中,少年的纯真,无忧乃至无私的爱情都是幼稚的,而这些恰恰是人性中最纯粹的美。所以,“稚气的诗意”是最原始的诗意,是对美丽爱情的赞美。诗人心中的这段爱情不会因“稚气”一词而稍显残缺。

短短几字,作者就描绘出了一种很唯美的爱情,那应该是作者所希望永远记得的因而深藏于心。但是,自古爱情就经不住时间的磨损,随着心智的成熟,随着涉世的加深,爱情会慢慢受到污染,并最终在挣扎中褪色消失。这是大多数人的爱情悲剧,诗人也不例外。生活逼迫、利益的权衡,这些所有消磨爱情的东西被诗人称为“爱情的悲风”。这种比喻相当恰当,因为那些的确是在大人世界里存在的东西,而且是可悲的。而“风”字对应“漂浮”,因为只有风才能把“漂浮的诗意”吹散。“在心的寂寥里/呀呀童声/化石”从两方面阐述了成人的“悲”。首先,“寂寥”是直接的感受,失去了爱情的陪伴,心感到空虚,寂寞难耐。其次,“童声化石”暗示了所有童真的快乐被永远封存,这也是悲哀在“心的寂寥”后的进一步深入。

第二段,作者是在仔细回味曾经有关爱情的美好,语言优美轻柔,就像他的爱情本身,似乎不吝于让读者也分享他的幸福。这种幸福表现在两方面:等待的幸福和相守的幸福。首先是“独奏的二胡”,这不得不使我想起那位流浪的盲人乐师阿炳。印象中阿炳总是潦倒不堪的,而事实也是如此。可是我总是喜欢把阿炳想象成一位拥有忧郁气质的才子诗人,衣衫褴褛却依然不失风度。就这么个孤独忧郁的人,在孤独的夜,对着叮咚泉水和朗朗明月,拉响独奏的二胡,向明月诉说着思念之苦。“江畔何人初望月,江月何年初照人?”诗人在同样的夜,演奏着同样的曲调,他的心未必如阿炳般凄苦绝望,只是那清冷安闲的意境却如出一辙。诗人有所等待。“君问归期未可期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,话巴山夜雨时?”李义山那么个一生抑郁不得志的人都能在等待中自得其乐,又何况是作者呢?此刻沉浸在静静山雨中,诗人心中该是充满了期待相逢的喜悦吧!

其次是相守。两人同撑着油纸伞,没了戴望舒笔下独撑油纸伞姑娘的哀怨,只剩下她的丁香般的美丽。我想此刻两人相偎的影子若是呈现在夕阳下,那真是一幅最唯美浪漫的画面,但可惜的是既然撑着油纸伞,哪来的夕阳?但作者设置在街口的路灯弥补了这个不足。傍晚雨中的路灯光应是橘黄色的吧,不仅颜色浪漫,还制造了古来描写美景必不可少的“影子”,一举数得。诗人特别提到了“拐弯处”,而仅此一词,就给画面增添了很多情致。若仅是“巷子”,画面未免太单调,但有了“拐弯处”,显现出巷子的曲折缦回,灵巧细致。人在其中漫步,只看到影子在姗姗移动,却未见其人,可是有“此时无声胜有声”之感。此时心情愉快,所以看得到雨脚的晶亮,听得到雨声的歌唱,回想起巴山夜雨的秋池,别有一番情味。

以上是描绘了优美动人的情景。在我看来,这景似乎是江南之景,而雨却又不似江南之雨,行尽江南,人们看到的是石板桥、乌蓬船、三秋桂子十里荷花,还有流浪在民间的二胡。青草池塘蛙鼓稠、莺雏声里碧禾浓的江南如画般美,就如诗人笔下的由“巴山夜雨”、“路灯”、“油纸伞”、“巷子”等优美意象构成的回忆。虽然很难说作者真真切切地记得当时的情境,但体会与心情也就大抵如此吧。相应的,江南的雨也该是细密的烟雨,但诗人笔下的雨却看得到晶亮的雨脚,显然那雨不是朦胧的烟雨,而是淅沥的大雨,这让我觉得稍微破坏了诗中那种朦胧的气氛。但确实是只有看得到雨脚的雨才会唱出歌声,不知道作者的用意是否在此。最后诗人说的“青石板苔藓”,是对他的回忆中爱情的总体评价。“青石板”“苔藓”是青涩朴素的,王维有诗云“坐看苍苔色,欲上人衣来”,青苔的幽绿可爱可正是诗人的那段青涩单纯的爱情的写照。

最后一段“曾经”用古筏比喻时光,以表达一切都在古筏上遗失的意思,把时光具体化,而又不落俗套,新奇又不失韵味,古筏在河流中流逝,时光也便在宇宙中一去再也不回头。“河的涛声”、“鲜花”,美好的东西那么轻易逝去,又何况是人的容颜呢?“刘海儿梳过”,一个简单的动作却饱含着诗人复杂的心情,似是想亲近,又似是尊重,那款款柔情就在这一个动作中流露。“你青青的黛目”一句中,诗人称对方的眼睛为“黛目”,也别有深情。《红楼梦》中宝玉杜撰“黛”字曰“西方有石名黛,可代画眉之墨”。作者用这个字,不仅是取其颜色,更暗含着宝玉对黛玉这般深情吧。

这一段是诗人对年华易老,岁月易逝的感慨。曾经的美好还历历在目,但已如东流水般不再回头。往事如烟,空留下多情人的牵念。“无可奈何花落去,似曾相识燕归来,小园香径独徘徊。”

因为不太了解诗人的创作背景,所以只能从字面上来理解其意思。粗浅看来,它是一首回忆自己的爱情(或许是初恋)的诗,它向我们展现了爱情的纯真,表达了自己的怀念眷恋之情。但或许,诗人想表达的意思并不止于此。我仅知诗人川沙先生是一位加拿大籍华人,在中国读书成长,所以或许诗中也想表达对故土的思念吧!

2-3 时光古筏上河的涛声

蒋微微

曾经,我的记忆里有很多美好的甜甜的香气久久回荡。可是为什么我会感觉到哀伤,淡淡的,却还是令人心痛。纯真而简单的快乐,和大人理智的深沉的哀伤,形成对比。让我们更是怀念那曾经的过往——曾经。

在艺术鉴赏中,若不能激起审美接受主体的强烈美感,那么“诗”这种文学形式的存在也就失去了意义。在这首诗中,一个个黑白意象在我的脑中形成了古老而美好的风景,我是一个怀旧的人,和作者一样怀念过往。怀念童年,怀念童年时,踏响在青石板上的足音。我不敢说,我想作者一样怀念曾经的爱人,只能说,我能理解。

朦胧间,仿佛和作者同样经历过了那些曾经,那些美好的记忆。

“曾经”是童年的代言词,小孩对于爱或不爱的想法总是单纯而直白,他们把喜怒哀乐尽现脸上。小孩的爱是甜蜜的,爱如糖块,亦是圣洁,不被任何的尘世的污秽所污染,像一首诗,虽稚气,却挡不住它梦幻般的魅力。这是他人们所不能及的,很多大人的爱总是略带功利色彩,追求等价交换.这是大人们的悲哀。大人只是一种长大后的存在形式。长大后的我们,总是将心扉紧锁,任寂寞一点一点浸透心灵。不与人交流,不与人分享,不与人互助。也许会说是生活的必然——看物欲横流的世界,拜金主义正逐步走向巅峰,人们拜倒在强权的石榴裙下,为追求更高的享受,可以将他人踩在脚底下肆意蹂躏。或见风使舵,或阿谀奉承,或落井下石。

“悲风”,小孩到大人的时间,就像刮过一阵风,快而迅速,让人措手不及。否则不会有那么多人哀叹时光的飞逝,哀叹“少壮不努力,老大徒伤悲”,哀叹“夕阳无限好,只是近黄昏”。时间不经意间给了你一个错觉。 小孩经“悲风”的熏陶,纯真的“呀呀童声”,此刻化石。

或许“曾经”是“年少” 的代言词,少男少女之间的恋情纯洁无暇,他们带着美丽的愿望,美好的憧憬,水晶般易碎的梦,旋转舞蹈.虽不成熟,但不可否认,这是诗意的。这种爱没有今后的名与利,只是单纯的为爱而爱。这样的恋情很少永恒,即便当初“山盟海誓”,人总是要长大,恋情被风吹过后,化石,轻轻一捏,碎了。

“曾经”也可以是“传统文明”的代言词。美丽的古典中,可以用悲伤的二胡,将巴山的夜雨织成夜,成为永恒永恒的记忆。古人的双手总是神奇的,有太多的东西值得记忆,有太多的东西值得传承。

随着时间的流逝,我们失去很多。年轻的容颜,充沛的精力,单纯的心灵,它们随水东流。我们该为此悲声哭泣,还是坦然处之,相信每个人都有自己的答案。变老时,灰白的发丝,发皱的皮肤,弯曲的身形。这些真的就代表我们不再年轻了吗,这些真的就代表我们不美丽了吗?或许世界最美丽的莫过于此。灰白的发丝,我们可以想象它经过的美丽,想象它由青变白悠长的过程。 “世界不缺乏美丽。”时光的流失是必然的,但不是一个错误。时光让不可一世的我们意识到我们的有限和渺小,我们无法抗拒时间在我们的记忆中留下痕迹,在我们的脸上长出皱纹。

诗,你无法给它一个固定的形态,一旦将其束缚便不再为诗。诗不必要成为伟大理念的承载体。诗的诞生是为一个个渺小的灵魂宣泄寂寞和情感的。但诗是朦胧多义的,让人产生无限联想。一个人看到彩虹,另一个人看到的也许是地狱,第三个人看见的可能是脚下的小草。不同的眼睛得到不同的答案。某种角度而言,每一种答案可以是对的,也可以是错的。

诗,像一把钥匙,打开心底岩浆。它的某个字眼让人忆起某些事物。顷刻间,泪水横流。

“曾经” ,我会想起童年,和小哥哥在被窗外射进来的阳光切割成几块的房间里安静的玩耍,爷爷安静地坐在床边。我不记得他的目光停留在何处。只记得当时的感觉:很安静。

当这个“曾经”在时光的古筏上随着河的涛声远去时,我会缅怀,我会泪流满面。但无法,再也不能回到那个安静的时空。一切来得太快,一切走得也太快,让人措手不及。只是那些一个个的“曾经”会在某个思念的季节,在晶亮的雨脚,旋转舞蹈中出现……年复一年的思念,将这一切镶入我记忆的青石板,似苔藓般缠绕一生,“曾经”也是一些绿色的,一些无法摆脱的忧郁的苦思。

2-4 曾经:一个缥缈、沉重而又亲切的字眼

陈健

曾经,是一个多么缥缈的感受,又是一个多么沉重的回忆;是一个多么亲切的字眼,又是一个多么遥远的幻想;似乎太多的是是非非,似乎太多的点点滴滴;或许更多的是过去的延续,或许更多的是未来的回味。

品忆往事,什么是一种曾经,或许就是那么一块能勾起你口中丝丝快感的糖块,引起了舌尖多年未有重温的触动;或许是临屋小孩呀呀的童声,多年后在那浑厚的言语中还能透出点点熟悉的音色。那是一种怀念,作为对过去的思考,并且伴随着咀嚼的享受。

也许童年不能代表人生的阅历,但是它总是能涂绘出些些人生的基色。童年,作为生命最美好的调剂成分,作为人们最乐于提及的欢乐记忆,作为最简洁但不可或缺的无邪与天真,总是给人以一种美感,给人以一种安抚,给人以一种充实。没有人会因为论及自己童年的咎事而感到羞愧,没有人会忘却自己童年无忧无虑的度日,没有人能够忽略自己童年的最初的幻想与信念。虽然可能会觉得有些可笑,或许会认为那不值一提,似乎是有些太过幼稚。但毕竟这是一切的开始,倘若没有一个让人有所感触的童年,那么人生却总会是那么的单调,那么的孤独,那么的悲伤。

曾经,只是从童年开始。但童年,却是永恒的曾经。童年,充满了一个人对世界的原始看法,一切都是美妙的,一切都是可爱的,一切都会好的。如果在整个人生中都总能想象一下曾经拥有童年般的天真与烂漫,那么又何从会有这么多的悲悯与伤痛,也许,借鉴与这种永恒的曾经,却可以拨开这层迷雾般的幻境之苦,可以清晰地沐浴于灿烂的阳光之中,呼吸在清爽的微风中,漫步于绿翠的草丛间。

曾经,也会慢慢长大,随着我们的年岁,而缓缓成为有自我主题的曾经,那就是最美妙的青春。它犹如二胡般,幽雅的演奏出浪漫的意境,让我们徘徊其间,让我们忘乎自我,让我们沉迷醉倒。也许,只有在曾经,我们才可以无拘无束的在一起,有着仿佛要到天荒地老、海枯石烂的誓言;也许,只有在曾经,我们才会在意那么一对默默无闻的修长的影子,无声地划过街角;也许只有在曾经,我们才能相信友谊的天长地久,相信意气的深喻之意;也许只有在曾经,我们才会千杯任少,人醉酒不醉。

曾经有那充满瑰色的青春年华,曾经有那可歌可泣的歌舞升平,曾经有意气风发的年青气盛。曾经在这段绚丽的时光中就是一种在酝酿中的享受。它既可以是在雨中独自的沉思,又可以是在池边对碧荷翠柳的欣赏。这种歌声会长久的袅绕在我们身边,铭刻进我们的记忆,徘徊在我们的脑海中,不愿离去,翻滚着,缠绕着,撩开往事的一页又一页,钩起思绪的一段又一段。

曾经,或许会悄悄地淡去,混混地模糊,漠情地消失,而我们却也总是挣扎要握住它,但当你越是握得紧,它逃得越快,越不可琢磨。曾经,仿佛是在时光的长河中的一股细密的气泡,翻覆着上上下下,涣散地漂离,偶然地聚合,随着波涛,涌向视野的尽头。而我们自己却仅仅是无奈地立于岸边,耳闻着汩汩声,目睹着它的远去。