-300x201-1.jpg)

2012年1月,洛夫在台北市南京东路三段255号台北兄弟大饭店四川厅宴请川沙(左二起为诗人张默、洛夫,川沙、洛夫夫人等等)

2002年 雪楼谈诗——洛夫和川沙谈当代诗歌(九)

6《漂木》的時空張力:詩人掌握了永恒

111川:現在,我們來談一些具體的問題,《漂木》的第一章第一句“沒有任何時刻比現在更爲嚴肅”,你以72的高齡,當然,我知道你每天還是堅持在游泳池遊10圈,你和我母親同齡,生於1928年,屬龍,來溫哥華之前,我還去電話到中國給我母親,用你游泳的事情來鼓勵她要生活的更有朝氣和更好。你開篇就用了這樣的句子,我想,這塊《漂木》顯然有你的影子。是你對生命的領悟和命運的闡釋。你1949年離開中國大陸你的湖南老家,之後,1996年你又遷徙到了太平洋西岸的溫哥華,就是說,你就是一塊海裏的“漂木”,先是漂過了臺灣海峽,然而幾十年後,你又從臺灣海峽漂到了太平洋的西岸,一生漂泊。置此“志在千里”之時,你回首一生,也就是我們這個世界,從1928年到2001年,這差不多是接近一個世紀的歲月,從北伐戰爭、抗日戰爭、國共內戰、又是臺灣的一場場運動。你用這首詩來描述我們的世界,我不知道,我這樣的理解對不對?回首一生的時刻當然是很嚴肅的,可否談一下你寫第一句時當時的感想?

洛:你的看法大致上是對的。沒錯,漂木是我,但也象徵著更多的、與我身世相同的人。寫到後來,這些詩的輻射範圍漸漸擴大而達到一個超越時空、超越理性的形而上境界。你不是說“漂木是以形而下的東西寫形而上的東西”嗎?這些形而下的東西就是我的歷史,我生命踏過的足迹,但更重要的詩,我透過這些歷史和足迹,來表達對生命的感悟,這不是很嚴肅的事嗎?這就是我慣用的“以有限暗示無限,以小我暗示大我”的手法。

《漂木》這首長詩的哲學意味很濃,但我不是一個哲學家,我是詩人。詩裏面也有不少的宗教語境,但我也不是任何宗教信徒, 我是詩人,我必須把哲學與宗教化爲詩,也就是說,我的哲學與宗教觀只是一種“意象思維”,使抽象的東西具體化、主觀的東西客觀化。

在寫《石室之死亡》時可能做得不夠好,劉再複先生就認爲裏面形而上的東西太多,一般讀者難以消化,所以四十年後我寫《漂木》時改變了策略,尤其是語言策略,它的透明度已遠遠超過了《石室之死亡》,而現實題材更涉及兩岸中國的政治生態、社會現象與文化的墮落,所以《漂木》本身之嚴肅性可想而知。這首詩某些句子容許有反邏輯的傾向,但整體而言,這是一首知性的詩。

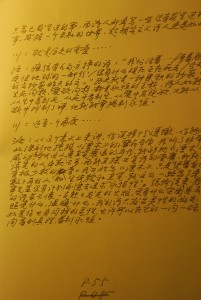

洛夫关于此次谈话的手稿

112川:對於歷史你是怎樣看的,《漂木》第24頁中,“史籍裏攪拌了太多的化學物質/而讀史人太多喜食甜食”、“他們最怕看到/琉璃多彩的歲月/在焚城的大火中華爲淒涼的夕陽”,從你的這些句子裏,我好像看到你對歷史書裏的荒謬的諷刺,我前幾天寄給你的我的詩“舉旗的人”裏,你也看到了我對歷史的看法。作爲一個年長的前輩詩人,我想聽聽你對歷史、歷史書的看法,能用幾句話概括嗎?

洛:沒錯,《漂木》中有著強烈的歷史感。我曾說:“詩人要做歷史的見證人”,如詩人不在場,也得做歷史的諷鑒者。歷史是現實的鏡子,它放映的不只是表面的東西,更反映某一時期內一個民族的精神內涵。它反映的可能是殘酷、墮落的現實,甚至是可怕的人性的摧殘,但也給予我們一個很大的反省的力量。也許由於現實的麻痹,不客氣地說,中國大陸許多人,包括一些知識份子,都缺乏對歷史的反省力量,現在表面的享樂便忘了歷史的傷痛,人性的瘡疤,像文革這麽深的歷史傷口,有多少人記得?詩對歷史的穿透力是最大的,它不但穿透了歷史,也穿透了一個時代,一個民族的命運。

113川:一方面你把這個世界看作是很有希望的,在第25頁“木頭/玄學派的批評者/不見得一直是絕望的木頭/它堅持,它夢想/早日抵達另一個夢,一個/深不可測的,可能的/叛逆/它的血,奮力從/焚燒時的火焰中飛起/它的信念可能來自/時刻執著的釘子”。這段詩句談到“木頭”的夢想,談到“木頭”爲了這個夢想要“叛逆”和“血”,而那血是從“焚燒時的火焰中飛起”的“血”,這裏談到了“人類”(木頭—— 洛夫——人類連在一起來思考)的夢想,和爲了夢想而抗爭和流血,我想聽聽你的看法。

洛:基本上我對這個世界雖非絕望,卻也感到相當的悲哀。“漂木”不停地漂泊,由這個港口漂到另一個港口,也就是由這個夢轉到另一個夢。噩夢使人冷汗淋漓,遇到好夢就不想醒來。轉到另一個夢,是好是壞還不知道,但必須先付出“叛逆”的代價,“血的代價”。這裏所謂“十顆執拗的釘子”,典故來自聖經,暗示耶穌被釘在十字架上那種犧牲,也就是人類像要抵達另一個夢的代價。

114川:另一方面,你又悲歎人類面對命運的無賴“而生銹,是那人一舉起鐵錘,就形成了。死亡。”你認爲人類的生存有什麽意義嗎?有好幾個作家,例如:法國作家西蒙在獲得諾貝爾文學獎的獲獎演講上就說:“人類的生存,沒有什麽意義”。我想這既是樂觀主義,也是悲觀主義,就是說,生存就是生存,原本就沒有什麽意義,意義是人加上的。你是怎麽看?莎士比亞在更早的時候也說過完全類似的話。

洛:這個問題太過嚴肅,也太過深刻了,自有哲學家以來就在探尋這個問題。我認爲:人生的意義就在追求沒有意義的意義,在沒有意義的事物中追求意義。莎士比亞也說過 senseless of life, 又說:life is second and fully。但細究起來,聲音與憤怒中又何嘗沒有意義。《般若波羅密多心經》說:“色不異空,空不異色,色即是空,空即是色。”我的詩說:“而生銹是那人舉起鐵錘就形成了”,我仍然是暗示耶穌的死與重生,記得臺灣詩人周夢蝶也有一句涵義相近的詩:“在未有眼睛之前就已先有了淚”。換言之,釘子的生銹,人的悲苦,死亡,一出生就存在了。不過,我們最好以一種超越的眼光,莊子的眼光去看待死亡,就會安心多了。在《漂木》中,悲情成了基調,但悲觀並不絕望,希望從“廢墟”升起一顆新的啓明星。

115川:你認爲,一個詩人似乎是常常掌握著永恒。

洛:詩人最善於把抽象的、游離的、不甚清楚的東西化爲固定的、具體的、鮮明的意象世界。詩人也善於傾訴永恒。水的滴漏的聲音,只有詩人可以從中聽到永恒,在詩人筆下,頃刻即是永恒。

116川:詩人常常由於他們的敏感,而常常站在了人類時空之外,就像屋頂的避雷針,能夠最早接觸雷電,或是土洞力的田鼠,在地震來臨之時比一般動物更早地感知和發現。所以很早就有些人說詩人是巫師,也是有些道理的。在你的《漂木》裏,你以漂木自居,“而這塊木頭/已非今日之是/已非昨日之非/極其簡單的一根/行將腐朽的木頭,曾夜夜/攬鏡自照/做著棟梁之夢的/追逐年輪而終於迷失與時間之外/的木頭/沒有時鐘、日曆、年譜/因他一直掌握著永恒/”。這一段就是這個意思了。

洛:不錯,直覺永遠是詩人最大的本錢,光靠腦子去想是想不出好詩來的,所以說詩人的本領是感悟,或像嚴羽所說的“妙悟”。詩人除了具有一種天賦的“靈視”和透視萬物的“靜觀”心法之外,還有一項掌握永恒的本領,那就是對藝術的追求,也可以說是對語言的創造。大詩人都是一個偉大的形式創造者。一兩千年後再來讀李白杜甫的詩,仍覺得那麽新鮮有趣,仍然那麽富於啓發性,這種萬古常新的、傳透時空的魅力,就是詩形式、詩語言的魅力。

117川:是否也是說詩人可以感知一些事情,可以預感一些事情,或他覺得很多東西相似,似曾相識。我來之前電話裏和你談到去年美國發生“9。11”時間的前兩天,也就是9月9日,我在公衆場合的一個飯局上念的一首詩歌裏,就直接談到了美國要出事的問題,美國兩天以後出了事,聽我念詩歌的人很吃驚,那是我的長詩《去加拿大》(Go to Canada)裏的序詩〈上帝和小鳥的對話〉裏的一段,那一段就是:

一隻鳥兒驚駭地飛走/從它的世代棲息的森林/從高處樹梢的枝頭上/它驚駭地飛走/它看見了什麽?/它看見了森林裏穿衣的動物在放槍/它看見了沒有穿衣的動物倒在了血泊中/它看見了好幾隊穿衣的動物都在放槍/它看見了好多穿衣的動物倒在了血泊中/它看見了秋天的落葉覆蓋在白骨上/它看見了葉脈上褐色的脈符/它認得那是上帝的咒符/它認得那是上帝在動物發明的書中/在最後一頁上/發出的喪咒/一隻鳥兒驚駭地飛走/從它的世代棲息的森林/它驚駭地飛走/飛到了美國和加拿大交界的邊境線上/小鳥兒問上帝/”上帝呀,我應該飛向哪里?”/”你飛到加拿大”/”我爲什麽不可以飛到美國?”/”那裏有更多穿衣的動物手裏有槍。”/”加拿大沒有嗎?”/”沒有。”/”爲什麽沒有?”/”因爲加拿大那裏都是一些從另外的城邦裏來的失意的人。”/”失意的人是些什麽樣的人?”/”失意的人是一些不喜歡槍的人。” [6]

我當時就從我的詩歌裏無意識地直接地告訴了他們我的感覺,那就是,美國不安全!結果,兩天不到,就發生了“九。一一慘案”!這事讓他們大爲驚訝。當然,毫無疑問,我肯定是十分同情那些9。11事件的無辜死難者的。然而,美國本身的問題也太複雜。後來,志強他們的《星星生活周報》報紙還發表了對我的採訪文章,事過一年,也就是“9·11”事件一周年紀念日的時候,他們又搞了個對我的專訪,文章很長,分了五個標題,總題目就叫《911周年祭:人類進步的悖論和災難—— 專訪預感911事件的加國華語詩人川沙》(見附件),多維網一開始還轉載,後來,恐怕是怕引起美國人的誤會,也就不轉載了。撇開我個人而言,對於詩歌和詩人,那肯定是一個非常典型的關於詩人對社會重大事件的預感的經典事件,直到了今天,我都感到那件事情真的是太巧合和蹊蹺了,當時有三個人在場,而且,就發生在事件發生前的9月9日晚上的唐人街的最中心的龍城酒樓的飯局上,而且,我朗誦的詩歌還不是什麽暗示,而就是直接說準確了不能到美國去!1989年中國的“6。4”前幾個月的春天,我在海南島寫的一首叫著《早春》的詩裏,在結尾部分就清楚地感到了中國那種“山雨欲來風滿樓”的東西,那些句子就是:

窗戶上/彩色玻璃/在心裏/碎裂/血口拉喳的/鮮血/——滴淌著/於是/終於——/終於聽到/聽到遠方的海起了風/聽到曾祖父的老房/殘破的房柱/斷裂聲聲/——嘎嘎的!”。

現在,這首詩就印在作家出版社出版的那本《拖著影子的人群》裏。

洛:詩人的敏感是超理性的,詩人能成爲預言家憑的就是第六感,你對美國“911”事件的預感(不是預知,否則就成了神仙了)就是證明。我也有同樣的經驗,六四天安門事件之前,也就是在1988年10月,我寫了一首《初臨天安門廣場》的詩,在香港的《文匯報》上刊出,香港一位詩人說:這首詩好像是暴風雨之前的預兆。其實詩人憑直覺,往往能在事件發生之前嗅出某些氣味。當然小說家也有某種預感,但不同的是小說家只寫已發生過的事,而詩人卻專寫沒有發生過的事,發掘一個未知的世界,超現實主義詩人更是如此。

118川: 就是歷史的重疊。楊煉談過今天的人還在沿用4000年前擡棺材的方法的事情,他在文革時的農村當知青的時候又看到了,這就是時間的永恒,歷史在不斷重演。

洛:有些生死問題,愛憎問題,都是永恒的主體。瘂弦有幾句這樣的詩:“我們活著……/厚著臉皮占地球的一部分/沒有什麽現在正在死去/今天的雲抄襲昨天的雲。”歷史就是一種積累的抄襲。生死問題、愛欲問題都是永恒的主題,詩人如能從生中看到死,從死中看到生,從愛中發現欲,又能從欲中瞭解到禪,他就能掌握到永恒。

119川:還有一個角度來說明文學的永恒性。文學描述人的最原始的、根本的、真善美的東西,文學大於時代,大於政治,文學不追逐時髦和潮流。詩人是文學精髓的描述者,因爲詩人“掌握著永恒”。比方說,李白,杜甫那個時代他們表達的精神,描述的東西,從根本上講和現在是一樣的。這就達到了永恒。我認爲你的詩裏也是這麽寫的。這方面,我想是,你的漂木——洛夫——移民族——人類——是一個漂泊者,它漂泊在溪、河、江、湖、泊、海、洋。就如“逝者如斯夫”,就是在時間裏面穿行。就是人,人類,行走生存在時間空間之上之內的漂行。從這個意義上,詩人,你——洛夫——掌握了永恒。從而,《漂木》就具有了在時間和空間上最大的張力和輻射力。那個張力在時間的尺度上上接5000年前的黃帝時期,下面延伸到無盡的未來,在空間的經維上可以翻譯爲各種語言使得具有真善美情感的共同的人類都去喜愛它。例如,鮭魚的故事就是人類共同的命運和故事,那時,《漂木》就象我們中國的古人所說,是時光雖如“白駒過隙”,但卻真的能夠“歲暮景邁群光絕,安得長繩系白日”[7]了。

洛:從這個意義上講,你說得十分透徹,你能如此深刻地挖掘《漂木》的潛在本質,我聽了非常感動,在今天這人類直覺衰退的年代,能夠把《漂木》讀完的人本就不多,而能直探這首詩的深奧,那就只有極少數的知音。我開始寫《漂木》,只是憑著自己數十年的人生體驗和直覺,就這麽一路寫下來,事先並沒有計劃刻意去追求“永恒性”。總體說來,我的詩並不像一隻熊熊燃燒的火炬,沒有什麽企圖要去照亮什麽,溫暖什麽,我的詩只發出靈性的幽光,如果你也有同樣的靈性,也許可以在它的一閃一爍之間看到真理,看到永恒。

(全文完毕)

注:

[1] 雪樓:洛夫先生在加拿大溫哥華的家。

[2]《臺灣與海外華人小傳》P251頁。

[2] 《追尋》花城出版社 P171頁。

[4]《臺灣與海外華人小傳》P251頁。

[5]《尋找梅娘》明鏡出版社P47-92頁。

[6] 川沙長詩《去加拿大》。

[7] 語出:傅玄《九曲歌》,即“長繩系日”之意。