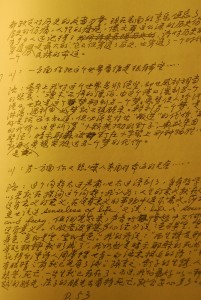

洛夫关于此次和川沙《雪楼谈诗》的部分手稿

2002年 雪楼谈诗——洛夫和川沙谈当代诗歌(七)

3 《荷馬史詩》、《浮士德》和《漂木》的比較

87川:“寓形宇內複幾時,曷不委心任去留”,洛老你剛才念的是陶淵明的《歸去來辭》,歐陽修曾罕見地評價說:“晉無文章,惟陶淵明《歸去來辭》而已!”評價之高,確實是前無古人,後無來者!我記得,如果沒有背錯,《歸去來辭》是這樣開頭的:“歸去來兮!田園將蕪,胡不歸?既自以心爲形役;奚惆悵而獨悲?悟以往之不諫,知來者之可追。寔迷途其未遠,覺今是而昨非。舟搖搖以輕颺,風飄飄而吹衣。問征夫以前路,恨晨光之熹微……雲無心以出岫,鳥倦飛而知還……善萬物之得時,感吾生之行休。”你念的是結尾的一段,就是:“已矣乎?寓形宇內複幾時?曷不委心任去留,胡爲遑遑兮欲何之?富貴非吾願,帝鄉不可期!懷良辰以孤往,或植杖而耘籽。登東臯以舒嘯,臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡,樂夫天命複奚疑。”我看,陶淵明是給中國知識份子開了一個獨特的頭,他逃避政治,但是,他熱愛生活,他沒有悲觀厭世,他不當和尚,他躲在一個地方好好生活。說實在話,當我前天一踏進你的家門的時候,我立刻就想到了陶淵明,當你背對我在你家的花園裏手裏拿著那個南瓜沈思的時候,在夕陽西下的餘輝裏,你的身影的那副蒼茫的樣子,就讓我想起了林語堂爲陶淵明寫的那篇文章裏的幾句話,就是:“他就這樣過著一生,做一個無憂無慮的、心地坦白的、謙遜的田園詩人,做一個智慧而快活的老人。”,我們這些出國的知識份子,是不是或多或少都有些陶淵明的影子呢?陶淵明的兩句名言:“吾不能爲五鬥米折腰。”,“但識琴中趣,何勞弦上聲?”其實,後面一句話就是說的精神實質的意思,所以,看詩歌不如看詩人,看畫不如看畫家,就是言爲心聲,文若其人的意思了。一些經典的油畫讓我常常就有那樣的感覺,象俄羅斯的列維坦和列賓的畫,當我注視著畫面的時候,時常感覺到看見畫面深處畫家。所以,我時常想去看見那些“超凡脫俗的面孔”。所以,這次到溫哥華來能夠見到你,是我很快樂的事情。

其實,關於陶淵明的“遁世主義”有些時候也是對自我的一個保護。對陶淵明的最好的評價,我看過的文章還是林語堂的那篇“人生的愛好者:陶淵明 ”,他對陶淵明的評價是相當有高級水平的,例如他說:“他心中反抗塵世欲望的念頭,並沒有驅使他去做一個徹底的遁世者,反而使他和感官的生活調和起來。文學的浪漫主義,與道家的閒散生活和反抗儒家的教義,已經在中國活動了兩百多年,而和前世紀的儒家哲學合併起來,造成這麽一種和諧的人格。在陶淵明的身上,我們看見那種積極的人生觀已經喪失其愚蠢的滿足,而那種玩世的哲學也已經喪失其尖刻的叛逆性,而人類的智慧第一次在寬容的嘲弄的精神中達到成熟期了。”,還有就是他說“陶淵明代表中國文化的一種奇怪的特質,這種特質就是肉的專一和靈的傲慢的奇怪混合,就是不流於靈欲的精神生活和不流於肉欲的物質生活的奇怪混合;在這種混合中,感官和心靈是和諧相處的。因爲理想的哲學家能夠瞭解女人的嫵媚而不流於粗鄙,能夠酷愛人生而不過度,能夠看見塵世的成功和失敗的空虛,能夠站在超越人生和脫離人生的地位,而不敵視人生。因爲陶淵明已經達到了那種心靈發展的真正和諧的境地,所以我們看不見一絲一毫的內心衝突,所以他的生活會象他的詩那麽自然,那麽不費力。”讀到林語堂的這些段落,讓我感覺到中國文化的偉大和智慧,這些觀念要是和西方文化相互之間如果有所交流,世界文化將會變得多麽的燦爛。中國文化的走中庸、西方文化的走極端,這兩者之間真的應該有些什麽結合。坦率地說,在現、當代漢語詩歌裏,你的詩歌是將中西文化結合得最好的。在這點上,也是我此次要想向您請教的一個專題。

《漂木》中把西方的東西和中國的東西融合到了一起,這也是我爲什麽提到美國自白派詩人的原因。《荷馬史詩》、《浮士德》均以故事敍述爲主,說是詩歌,實際故事大於詩,準確地說,應該叫做“詩小說”。長詩、組詩、大型組詩、史詩,總體來說就是長度的問題,你中間連接的依據是什麽?情節、邏輯、形式邏輯還是意識邏輯?很多現代、後現代詩歌本身就是要打掉邏輯的,至少是在形式上要打掉邏輯。這個問題你怎麽看待?

洛:古希臘時代,詩歌文化還沒有進步到今天的程度,那時的史詩實際上就是歷史,就是戲劇,都與聖經上的故事有關。在亞裏士多德時代,戲劇代表了一切文學,詩歌還沒有取得獨立的身份。史詩或敍事詩,主要問題石語言缺乏張力,松垮垮的,所以有人認爲長詩不是詩,中國大陸也有一兩萬行的長詩,不是講故事,就是政治口號。我寫《漂木》,也是對長詩形式的改良,一次挑戰,一次革命。我是以寫抒情短詩的方式來寫長詩,盡可能保持詩性的含蓄於蘊藉、象徵、暗示、超現實的手法交互運用,構成了這首詩形式上的汪洋姿肆,多彩多樣,但內在精神卻沈澱的很深。

88川:作爲《漂木》的背景探討,我想先談談歌德的《浮士德》。歌德的《浮士德》同《荷馬史詩》、但丁的《神曲》以及莎士比亞的《哈姆雷特》都被譽爲“名著中的名著”,既是啓蒙主義文學的經典作品,也是歐洲與世界文學史上最有影響力的壓卷之作。《浮士德》耗盡歌德60年的畢生心血,確實是一部史詩性的巨著。《浮士德》取材16世紀德國江湖術士約翰·喬治·浮士德的傳說,故事講述浮士德與魔鬼訂約,周遊列國,享盡人間歡樂,最後死于魔鬼之手。在歌德寫《浮士德》之前,文藝復興後就有很多人用這個傳說來創作。英國戲劇家馬洛、18世紀德國的萊辛、克林格爾都寫過關於浮士德的東西。在歐洲還有一些用浮士德故事改編的木偶戲。歌德的《浮士德》詩劇長達一萬多行,第一部二十五場,第二部二十七場。全劇沒有首尾連貫的情節,僅以浮士德思想的發展變化爲線索。《浮士德》內容和結構龐雜浩大、風格多變,集現實主義與浪漫主義於一爐,具象的描寫與奔放的想象、當代、古代、神話、傳說合爲一體,場面、人物、亦莊亦諧,諷頌兼具、色彩粉呈。但是,批評的意見也指出很多不足之處,就是:由於內容太過龐雜,用典過多,象徵紛繁,使作品過於深晦,後半部中浮士德的形象過於抽象和概念化,讓讀者難以理解。詩歌和小說是不同的文學表現形式,長詩如果不借助小說的情節來作爲長度的鏈結,就要借助于詩歌和詩人本身至少是內在意識上的邏輯來完成其長度。《浮士德》顯然不同于《荷馬史詩》的地方是在詩劇的轉場上,採取了“浮士德思想的發展變化爲線索”,而不是傳統的情節轉換,當然,讀者和觀衆可以理解的是,詩歌本身就是一種時間、空間、意象大幅度跳躍的文學形式。但是,詩人和非詩人的他的讀者和觀衆之間總得有些溝通和暗示,他總不能永遠把他的讀者和觀衆當成那些觀看“皇帝的新衣”的皇帝的臣子,他總得對外部世界有所別人能夠理解的表達,他想獲得掌聲,至少是一部分“高雅”的人的掌聲。大衆化是詩歌本身的純度的減弱,

小衆化是觀衆和讀者的丟失,在這樣的難題和悖論面前,你是怎樣安排和構思你的這部作品的?我從自己對《漂木》的閱讀中,感覺到了兩點。第一點就是,我感受到了你在有意減弱《石室之死亡》裏的那種艱澀和深奧;第二點就是,在轉換問題上,你抛棄了“情節”手法,就是你抛棄了詩歌向小說的“投降”,你採取了《浮士德》的手法。在第一章“漂木”,第二章“鮭,垂死的逼視”,第三章“偉大的流浪者”,第四章“向廢墟致敬”的章與章之間的轉換上,你採取了歌德的“浮士德思想的發展變化爲線索”,我感到很吃驚,並認爲你是非常成功的。就是說,既完成了《漂木》的三千行的長度,又保留了詩歌本身的純度。上次電話裏談到我在寫的長詩Go to Canada,它是我從東方到西方的感悟,1991年開始寫的時候叫Go to Britain,寫了十多年寫到加拿大來了,就改爲Go to Canada,我也面臨有些類似的問題。當然,更多的是感覺到自己對於中西古典文學的瞭解還很不夠,還在加強這方面的學習。還有一個問題,就是,你對《漂木》中對意象和抒情是如何把握的?

洛:我認爲詩裏面不宜有太多的激情,但我不反對詩中的抒情性,詩缺乏抒情顯得乾巴巴的,沒有韻味;情感太多太濫,則又顯得很淺薄,因此在知性與感性之間取得平衡,捏拿得恰如其分,也詩衡量詩人優劣的一個標準。我一直遵循“詩本質上是一種意象思維”的原則,現在的民間派,敍事詩作者根本就不承認這個美學觀點,但不幸有些人已由口語詩人退化到口水詩人了。

在《漂木》這首長詩中,在表現策略上雖也採用一些口語和敍事手法,但基本上仍以意象爲主。簡政珍教授在《在空鏡的蒼穹眺望永恒的向度——論洛夫的長詩〈漂木〉》一文中曾有這樣的意見:“20世紀艾略特早期的詩,詩質稠密,但晚期的《四首四重奏》已流於抽象理念的傳輸。洛夫的可貴在於這麽長的詩裏,詩行的流轉,仍然保持意象思維,而非抽象論述。”

89川:在《漂木》的3000行的詩中,形而上和形而下的東西怎麽把握?

洛:氣勢,形而上和形而下這兩種東西,在心中是很難分得清的,兩者的作用也是相互交錯而重疊的。抽象的形而上思維必須通過形而下的物象才得以呈現,形而下的物象得靠形而上的內涵來豐富生命,提升它得存在價值。在詩裏面,形而下的東西通常化妝爲一個意象,或一個暗喻,它就好像詩一把梯子,你要想爬上屋頂,看得很遠、很清楚,就得從梯子爬上去。《漂木》中有許多這樣的詩句,譬如表現詩人的特殊品質:

晚上擰開燈,赫然發現/牆上挂著一幅割傷的臉/映在酒杯裏變成一條超現實的蛇/酒瓶抱腹橫臥/花生米喃喃自語/廚房裏響起耗子躡足而行的XXX/

才寫了兩三行/詩人便笑了/笑聲滴在稿紙上詩了一大片

——瓶中書劄之二:致詩人

海得格爾的名言:“詩是存在的神思”,以上的詩句正可以作爲這句具有形而上一味的話的注解。

90川:我注意到幾篇評論文章裏其中一篇談到:《漂木》是一部很長的詩篇,很多詩人終其一生都只是寫出了幾個詩句,還談不上詩篇。請問你怎樣理解這樣的說法?

洛:這話有點以偏概全,短詩也是一個世界,中國古典詩的五絕總共才20個字,但卻構成一個自身具足的小宇宙。有時詩人靈感一來,一首很空靈有境界的小詩一蹴而就,因此我們決不能輕估小詩的價值。長詩,我指的當然不是那種搞政治宣傳,講故事的敍事詩,是一個民族語言大廈的支柱,一種語言優秀之外應該由長詩來做完整的體現,長詩對於一個語種的重要性不是其他藝術形式可以取代的。這是我想寫一首長詩的初衷。

有人認爲臺灣的現代詩成就非凡,唯感不足的是缺少長的史詩,故整體上看來不夠大氣豐沛。我也看到過幾本所謂的“長詩”,但都思想貧血,語言平庸,結構鬆散,一味的嘮叨,看不到表現手法。寫長詩的確不容易,長詩必須具備三大要素:第一,具有以宏觀的視角縱覽世界,以微觀的視角探索心靈深處的奧秘的本能;第二,爲了呈現主題,必須經營一個強而有力的結構;第三是語言問題,短詩通常只需要一種靈性的語言,只要靈感驟發,詩就出來了,而長詩則需要一種冷靜的、理性的智慧性語言,不過其中仍要有短詩的精彩,隨便抓出一段,便可以當作一首好的短詩,換言之,它必須有句有篇。有的詩,有篇無句,讀起來象讀散文,有的有句無篇,句子很漂亮,卻缺乏整體美,所以長詩講究結構。

91川:我看《漂木》時,回想起你早期的《石室之死亡》,艾略特的《荒原》和《四個四重奏》,現在在美國的裘小龍翻譯的,我十幾年前看過,裏面的語句很艱澀,你的《石室之死亡》讓我覺得有些地方的語句也是艱澀的。但是《漂木》就完全不一樣了,那是問題的一個方面,《漂木》的氣勢的宏輝和浩大,卻讓我有另外的一個感覺,打一個比方,英國寫《印度之行》的福克斯在《小說面面觀》中談到俄羅斯的三駕馬車,托爾斯泰、妥思托耶夫斯基和契可夫,談到19世紀下半頁的俄羅斯文學,與英國文學,包括莎士比亞在內的英國文學做比較,說俄羅斯文學很宏大,象交響樂,而歐洲文學,主要是西歐文學,更像是小夜曲。我看了《漂木》一部分後,裏面的4個章節,第二章“浮瓶的書紮”裏“致母親”是一重境界,“致詩人”又是一重境界,“致時間”再一重境界,“致諸神”又更再是一重境界。我覺得這整個是一個很宏大的東西。你用形而下的東西表現形而上的東西,氣勢很大。前面我談到的,一個人對你的一篇評論中關於詩篇和詩句的說法,我覺得可能用交響樂和小夜曲來形容比較好。有些詩人終其一生,可能就是一、兩首短詩,留名在詩壇上。在唐詩裏是大有人在,象什麽孟浩然的《春曉》,王維的《相思》,李白的《靜夜思》,杜甫的《春望》,張繼的《楓橋夜泊》,白居易的《古原草》,柳宗元的《江雪》,李商隱的《夜雨寄北》,駱賓王的“鵝、鵝、鵝,曲頸向天歌,白毛浮綠水,紅掌撥清波。”等等,我看過很多唐詩的選本,民國時期直到近年的,中、港、台的,這寫東西又短又小,真的才叫膾炙人口。這些流芳百世的短詩,甚至於有些是些無名氏寫的短詩,能夠經得住幾百上千年的時間考驗,老少咸易,高雅通俗相容,歷代的考家和編撰者都沒有把它們刪掉,即便是刪掉了,也會經過人們口口相傳地流傳到今天,我覺得那些東西,比今天的一些靠廣告和新聞媒介,靠金錢堆出來的所謂長篇巨著要珍貴得多,是金子和鑽石,就是前天在會上你談到金庸作品時說的那句話,“玻璃永遠是玻璃,玻璃永遠不可能變成鑽石。”。另外一方面,因爲,說到了根底上,文學本身還是人學,是要進入人的內心的。政治也好,廣告也好,金錢也好,楊玉環的肥也好,趙飛燕的瘦也罷,人們的內心不買帳,說什麽都等於零。所以我不太同意他關於詩句和詩篇的說法。例如在小說領域,巴爾扎克的部分東西,甚至寫短篇的契科夫的部分作品,寫得不好就是不好。然而,他們寫得好的作品,確實是自動地流傳了下來。人們,特別是後世的人們,絕對不會根據一個人的什麽名氣和當年的時髦,而是根據作品本身來決定他們的喜好。

洛:你以交響樂和小夜曲來比擬長詩和短詩,很有道理,尤其中國人講究大氣、雄渾,但一個民族的詩歌只有大氣磅礴的作品,而沒有精致園融的小品,也是一大缺憾。謝謝你對《漂木》的過譽之言,我自己承認,它畢竟只是爲少數讀者所接受,雖然已獲得不少評論家的肯定。未來歷史怎麽說,就管不了那麽多了。

92川:中國文字比較適合寫更精短的小說,象蒲松齡的《聊齋》。寫長篇不好把握。而西方文字比較具體,一個字就是一個意思。而中國文字一個字可能就是一個境界,一個宇宙,表達很多意思,想象空間很大,所以說用中國文字表達長篇可能很困難,寫短篇比較好。這話雖然有些牽強,但也不無道理。所以說李白杜甫沒有多少長詩,是否就說明他們不成熟呢?

洛:西方語言是分析性的,重視理性邏輯,故科學發達,中國語言既具形象,又富感性,正如你所說想象空間很大,多歧義,因此對中國的詩歌美學影響很大。杜甫的一首七律《秋興》,意象精致,含意豐富,景物,現實,歷史交疊成一個多層次的結構,所以他和李白的詩是中唐格律詩中成熟的代表,也是中國詩歌的高峰。

93川:《漂木》中第一章第42頁到54頁中很長的一段把現代世界的風景做了描寫,有些東西我認爲是講20世紀革命的代價和性解放的代價。

洛:這幾段正是我所謂的“文化批判”,說白了,就是對大中國(兩岸三地)的政治態度、社會現狀以及價值觀的變化做出詩化的柔性的但相當嚴厲的批判。讀者的反映不一,臺灣的讀者比較開明,批判得再凶也無所謂,而大陸有些讀者(包括詩人)就認爲我在“罵”中國。其實就算是批評得嚴格些,但講的也是過去的成爲歷史的事,我對中國大陸近二十年的改革開放的政策還是持肯定態度的。

這幾段寫現實與歷史交錯的詩,未下筆之前我爲了採用一種什麽表現手法而大傷腦筋。爲了表現許多歷史事件和描述當下現實,可能有人認爲最好採用敍事手法,我覺得那樣不好,這個結構會跨掉,於是我想了一個新點子,這個技巧肯定別人沒使用過:即一行詩上下有兩個句子,中間以一個圈(○)隔開,通常上一句是名詞,也是一個單純意象,下一句則爲一完整的語句,例如:“地瓜 ○ 靜寂中成熟的深層結構”,上下兩句看似互不搭調,但似乎又有某種意義上的聯繫。就意象而言,猶如一幅幅風景畫,背後的形象看來錯亂,卻又給人十分親切的感受。

94川:可否說是你在那一段裏爲我們的當代世界畫了一幅清明上河圖。漂木飄過了什麽樣的河流,河流旁的風景就是這樣,樹是什麽樣,句號後邊就注釋水是什麽樣?樹根是什麽樣?然後讓漂木流動的水就是時間。

洛:你這個“清明上河圖”的比方很對,很準確,再說得通俗一點,也像民初在北平看到的“拉洋片”,透過一個匣子,可以看到現實中許多稀奇古怪的東西。這些東西是從衆生相中選出來的標本,都代表某種含意。我這些詩行都留有很大的想象空間。這種填補作用也就是對這些詩的詮釋,賦予新的意義,使詩不斷生長。

95川:你怎麽在《漂木》裏把握你的個性和人類的共性,就是怎樣把握小我和大我之間的關係?

洛:我的詩很多都是透過小我以折射大我,根據我的觀點,所謂大我,不僅僅包含我所處的社會、民族、國家,同時也包含著整個人類,甚至全宇宙。這樣的詩,它的容積量就無限大了。至於所謂的小我,也不只是我自己,有時會假借一個小動物、蟲子或者小草,不是由“從沙粒中看世界”這個說法麽?這就詩“以小喻大”。在《石室之死亡》詩集的序言中,我開頭就說:“攬鏡自照,我們所見到的不是現代人的影像,而是現代人的殘酷的命運,寫詩即是對付這殘酷命運的報復手段。”在這句話裏,大我即成了“現代人類”了。

我有一句創作的座右銘:以小我暗示大我,以有限暗示無限“,暗示即是一種投射方式,它不是敍述,不是解說,而是一種心領神會,一種無言的傳輸。佛祖的拈花一笑就是暗示性的心傳。詩象一個電廠,發射的頻率(詩人)與接受的頻率(讀者)要相同,換句話說,一首詩的暗示功能一方面要靠詩人的表達能力,一方面要靠讀者的領悟能力,雙方必須建立在有效的互動上,否則這首詩就讀不懂。