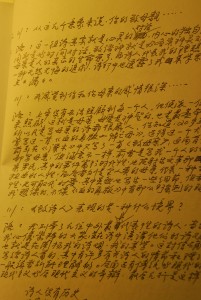

洛夫关于此次和川沙《雪楼谈诗》的部分手稿

2002年 雪楼谈诗——洛夫和川沙谈当代诗歌(六)

三、《漂木》專論

1 三十五年放逐:《石室之死亡》到《漂木》

73川:我們今天來談你的長詩《漂木》,你大概是寫於2000年吧,當時你寫這部長詩的初衷是什麽呢?

洛:多年來我一直想寫一首心靈史詩,以表現現代奧德賽的漂泊心境,尤其是流浪海外的華人內心深處的悲情。你知道,我人生中有兩次大的拐彎,第一度是1949年隻身去了臺灣,由祖國流放到一個在地圖上仍視爲祖國但在心境上卻當作異鄉的小島;第二度是時隔50多年後,也是我的“夕陽無限好”的晚年,再由第二故鄉的臺灣流放到另一個更爲陌生的異鄉——加拿大。這二度流放累積的經驗和浪迹天涯的蒼涼心境,正是促使我寫《漂木》這首長詩的最初動機。只要具有最基本的條件,無生活的後顧之憂,溫哥華的確是寫大作品的好環境,我初來此地最大的感覺是在精神突然得到一次大的解放,一次生命的超越。初臨異地,不免冷清中透著孤獨。秋天黃昏時,獨立在北美遼闊而蒼茫的天空下,感到與人和現實越來越疏離,而與大自然越來越親近。這種感覺使我一時超越了狹隘的臺灣的本土主義和中國的民族主義,使我好像變了一個人,一個宇宙的遊客。由海外浪子到宇宙遊客,這種精神的提升成就了日後我寫《漂木》的美學基礎,這就是我所謂的“天涯美學”。

開始寫《漂木》的時候,心中只有一個主題,那就是漂泊,但一旦放開手寫下去,各種思緒紛至遝來,主題也逐漸擴大,由個人的流放經驗擴大到對生命的觀照,對死亡的審視,這便是《鮭垂死的逼視》這一章的內容,由個人的悲劇意識擴大到對“生命無常,宿命無奈”的反思,以及對莊子生命哲學和禪宗的體悟,於是便寫成了《向廢墟致敬》這一章,其中也涉及了我個人的宗教意識和美學觀念。《漂木》的主題可以說是我一生的哲學和美學的總結。有人說《漂木》有點悲觀,有點頹廢,寫生命與宗教的東西哪能不悲觀,不頹廢?《紅樓夢》不就是既悲觀又頹廢的作品嗎?

74川:你談到二度流放,一度是1949年你作爲學生參軍後,在還不清楚的情況下就到了臺灣,就回不了中國大陸你的湖南老家了。那時,如您所說,每晚枕頭都是濕的,這我可以理解。但對於二度流放,我還不太明白,你可否談一談。

洛:第一度流放完全是由於當時國共內戰,爲時勢所逼,才獨自一人跑去了臺灣。但到了臺灣兩三年後又想繼續念書,只是環境不允許,只好仍留在軍中。外語學校畢業後便一直擔任翻譯官,其實大部分時間都在經營我的詩歌生涯。建立了我獨有的文學城堡,這一點我不能不對臺灣這塊土地心存感激。然而由於族異的鬥爭日趨激烈,臺灣本土人與外省人原本因事業和通婚而相互和諧,卻受到一些政客的挑撥,尤其是民進党爲了奪權而培養對外省人的仇恨,致使政治惡化,社會環境也很混亂。雖然尚未發生武力衝突,像1949年那樣戰火燒到眉睫,但也促使我另做選擇,希望在這地球上找到一個可以安渡晚年的淨土,同時也可以在一個安靜的環境中寫出更令自己滿意的作品。我不知道是運氣好,還是意志力的貫撤,移民後這八年來真的做到“心想事成”,百分之八十以上都能按自己的意願與計劃完成。例如:《雪樓書稿——洛夫書藝集》、《詩魔洛夫》(評傳)、《洛夫小詩選》、《洛夫小品選》、《洛夫禪詩》,詩集《雪落無聲》、《洛夫精品》(北京人民文學出版社)、《魔歌——書法詩集》、《世紀詩選——洛夫》等十二本書的出版,尤其是2000年完成的三千行長詩《漂木》,更是我晚年的一部重要作品。

75川:對於流放和放逐,大陸讀者對這種辭彙有不同的理解,1994年你當時還不是完全迫於環境的壓力。

洛:我個人的解釋是這樣的:基本上“放逐”通常是在政治、權力或某種惡勢力逼迫之下,遠徙他鄉,這是一種懲罰方式,如屈原、李白、杜甫、蘇東坡都曾經有過放逐的經歷;而“流放”,則懲罰的意味比較輕,由於時勢所迫而選擇一個新的生存環境,與“放逐”比起來,自我選擇的意願大過被迫的因素。所以我把1996年移居加拿大稱之爲“二度流放”。

76川:對於天涯美學,你有什麽樣的定義?

洛:狹義來說,“天涯美學”可說是“浪子美學”,最近出版的少君研究我的博士論文:《漂泊的奧義》也就是天涯美學的注釋。廣義來說,“天涯美學”自有其深刻的哲學反思。我認爲“天涯美學”具有兩項重要因素,第一是悲劇意識,由個人的悲劇經驗和民族的集體悲劇精神相互結合。第二是宇宙境界,這不但可以擺脫狹隘的民族主義的壓力,而且可以捕捉到超越時空的永恒性。詩人在流放或漂泊狀態中會感受到一種大寂寞大失落,但在這個時候,他會獲得另外一個恩寵,一種補償,那就是他與大自然建立的和諧關係。人在天涯之外,心在六合之內,所謂“天人和一” 的境界似乎不再只是一種抽象的概念了,而變成了一種可以安心立命的實質。

1996年我剛來溫哥華的時候便開始醞釀這些想法,但不是很具體,腦子裏還沒有“天涯美學”這個詞。1999年9月份,我參加了“加華作家協會”舉辦的“華人文學——海外與中國”研討會。我一跨進會場,首先就看到會場正面牆上懸著一塊標示這次會議的橫幅,上寫“天涯共此時——跨世紀的世界華人文學”。張九齡這句詩本是藉海上明月,以寄相思,但在我的眼中“天涯”二字産生一種特殊魅力,而且不斷擴大,當時我頭頂上金光四射,內心頓感一陣蒼涼與茫然,同時腦子裏突然出現“天涯文學”四個字。

如果說文學主要在表達作者的情感與心境,我認爲再沒有一個詞比“天涯文學”更能表現海外作家那種淒涼的流放心境,和一種哀麗的浪子情懷。“飄飄何所似,天地一沙鷗”,杜甫以漂泊天涯的沙鷗自喻,我想他最能體會這種心境。由杜甫這兩句詩,使我興起一股悲涼的美感,所以立刻又想到,“天涯文學”不如改爲“天涯美學”來得更適合我當下的情緒與心境。

77川:爲什麽選“漂木”作爲長詩的標題?

洛::“漂木”在任何海灘上都可看到,形象卑微,毫無生機,像一位參枯禪的老僧,富於形而上的涵義。它一生充滿了流放的孤寂經驗,卻也暗示一種漂泊的奧義和精神。它由這個海港漂到另一個海港,浪迹天涯,沒有方向,沒有家,本身是一個飽經滄桑,繁華盡失的生命,但也可視爲一個沈潛內斂,以沈默反抗命運的暗喻。當然,“漂木”不只是我個人的象徵,它也是許多海外華人生態的象徵。我喜歡這個意向,也得到許多讀者的認同,主要因爲它有深刻的哲學涵義。

78川: “漂木”這兩個字聽起來,有故事和情節的暗示和聯想。好象一個飄零天涯的什麽遊子一路上發生的故事。例如象《魯賓遜漂流記》、《塊肉餘生記》之類的。

洛:漂泊,流浪,飄零等詞只是一些概念,引不起比它本身更豐富的含義,漂木則是一個具體的形象,它可以象徵一個人的遭遇,可以使人聯想許多動人的故事,最早動人的情節可溯至古希臘英雄Odesseus十年的流浪生活,如果當年荷馬想到“漂木”這個名詞,說不定他也會採用,不同的是他的英雄經歷許多顛沛磨難,最終還是回到了故鄉,而漂木卻漂泊一生。再說,我這首長詩只是一首精神史詩,以暗示手法表現了一些靈魂事件、一些對生命的反思,並不著重故事情節的發展。

79川:可不可以這麽說,是用形而下的東西表現形而上的東西。

洛:可以這麽說。不過,由於其中個人內心的和形而上的東西太多,我沒有辦法做到最恰當的深入淺出,好讓更多的讀者讀懂它。其實比起《石室之死亡》來,在語言上已經放鬆了許多了,某些部分甚至不失故意運用散文方式處理,但評論家又有意見了,例如最近廣西師範學院中文系教授陳祖君寫的《從“石室之死亡”到“天涯美學”——洛夫論》一文中,最會提到:“稍感遺憾的是,洛夫爲了避免再次陷入《石室之死亡》那樣的緊張與晦澀,致使後者(《漂木》)的意象密度較前者稀疏,未免讓一些偏愛‘詩魔’煉金魔方的讀者感到餘韻未盡。”

由此可見,詩人寫詩最好還是按照自己的方子抓藥。

80川:爲了更好地在下面的談話中展開來談《漂木》,我想先和你討論一下《石室之死亡》。有些評論說《石室之死亡》在意象方面有些艱澀,我看了之後的感覺,直接的聯想就是艾略特的《四個四重奏》和《荒原》一類的作品。《荒原》是他獲得諾貝爾文學獎的作品,確實非常震撼,我是1988年看的趙蘿蕤的翻譯本,複雜而深奧。還有湯永寬翻譯的《燒毀的諾頓》都是那種感覺。我感覺到,艾略特的《四個四重奏》,結構上有些借助音樂形式,象前蘇聯作曲家肖斯塔科維奇(Shostakovich)的那些絃樂四重奏,他的《第八四重奏》。德米特裏· 肖斯塔科維奇是中國人比較熟悉的作曲家。他的《列寧格勒交響曲》、爲烈士伏契克創作的《絞索套著脖子的報告》,還有爲一些電影的配曲,象什麽《馬克辛的歸來》、《沃洛恰耶夫的日子》、《革命搖籃維堡區》、《偉大的公民》、《帶槍的人》等等。在音樂裏,四重奏是器樂演奏形式之一。四件樂器的演奏者,各按自己所擔任的聲部演奏同一樂曲。通常用奏鳴曲套曲形式,有4個樂章。由兩把小提琴、一把中提琴、一把大提琴組成“絃樂四重奏”。音樂是和詩歌距離最近的藝術表達形式,所以,雙方相互借鑒、影響和滲透是自然而然的事情。翻譯艾略特作品的有好幾個人,象趙蘿蕤、湯永寬、趙毅衡、裘小龍、查良錚等。其實,艾略特的有些作品還是清新易懂的。我比較喜歡湯永寬翻譯的《小吉丁》。你的《石室之死亡》,另外的好些作品,還有楊煉的《面具與鱷魚》、《無人稱》、《大海停止之處》、《大海停止之處》、《同心圓》都顯得深奧神秘,就象美國的評論家S·高遁和J·閔福德評楊煉所說:“偉大的孤獨、黑暗的洞察力和靈視的顯現,接近一種神秘主義。”我很奇怪的是,美國的艾倫·金斯伯格也對楊煉有些評論,說他是“以表現‘中央帝國’衆多歷史時期間生存的痛苦著稱。”他們兩人的詩歌風格完全迥異。我很懷疑他能夠看得懂多少楊煉的東西。金斯伯格的詩歌適合於吟唱和朗誦,他對詩歌進行散文式的寫作實驗,爲了獲得靈感,他吸毒和至幻劑,他的長詩《卡迪什》(Kaddish)就是複用了安非他命和嗎啡的混合劑寫成的,作爲“跨掉一代”(Beat Generation)運動的領軍人物,最重大的歷史事件是1955年在美國舊金山的一家畫廊裏,金斯伯格朗誦他的長詩《嚎叫》(Howel),當時,觀衆幾乎是瘋狂了,金斯伯格充滿了激情,他聲音響亮,每當他念完一個長句,下面的觀衆們就齊聲高喊一聲“GO!”,最後,據說是他熱淚盈眶地把衣服也脫掉了。金斯伯格的詩歌被一些批評家稱爲散文[],他主張的是美國詩人W·C·威廉斯的詩觀念,就是No ideas but in things ,實際上就是美國自白派詩人的理念,是和艾略特的詩歌理念完全相悖的。所以,我感到,他是不能夠理解楊煉的,當然,我並不是說楊煉的東西就是艾略特的東西,而主要是指金斯伯格的東西確實太散文化。更多的,還是指他對龐雜古老悠遠的中國文化而言,他顯然是個門外漢。倒是你們臺灣的鄭愁予、《中國時報》的林耀德和《中時晚報》的李奭學的評論相當到位。文學史裏,惠特曼的《自我之歌》(Song of Myself)、艾略特的《荒原》(The Waste land)、龐德的《詩章》(Cantos)堪稱經典之作,金斯伯格長詩《嚎叫》也堪稱二十世紀美國詩歌的經典作品。在這個意義上而言,我深信,你的作品,楊煉的作品,都是應該在中國文學的詩歌排行榜,乃至世界文學排行榜裏,有一席之地的。我注意到簡政珍爲《漂木》寫的序言,我感到他治學的嚴謹。

洛:不容諱言,《石室之死亡》的創作的確受到超現實主義的影響,尤其在語言方面,可以說是一種“半自動寫作”,很不合一般讀者的口味。1973年臺灣大學教授張漢良所寫《論洛夫後期風格的演變》,其中談到《石室之死亡》時,曾作出一段幾乎是定調性的評語,爲以後的評論家多所採用。他說:“就結構的龐大,氣勢的恢巨集與主題的嚴肅而言,《石》詩都可以算是一部突出的作品,而其意象之複雜與懾人,在中國現代詩壇上,更是獨樹一幟的,唯其詩質密度過大,內容時而晦澀,也頗遭人非議。”因此有些人就認爲“晦澀”是我的缺點。我自己卻不以爲然,不錯,《石》之後我確實在調整結構和語法上動過不少腦筋,但絕無意爲了錢就讀者而改變我的風格。我的詩是可以寫的明朗一些,但不會越過詩的界限而趨於散文化。我的詩沒有散文的結構,不太講究邏輯,我寧願追求老祖宗遵循的“無理而妙”的美學原則。我的詩不是事物的概念,而是事物的本身;我雖不追隨後現代主義,卻寫過一些被人視爲後現代的詩。美國詩人威廉斯.卡洛.威廉斯曾所過一句話“詩沒有意念,除非在事物中”,而被稱爲後現代主義詩歌的創始人。他的意思是詩人不承認意念的超驗存在,事物的意象本身就是意念。他這些想法與我早年的詩學觀念頗爲相符。

81川:你在《漂木》創作記事中提到,在寫《漂木》前,就設定了長度是3000行,4個章節。你的這個設計基於什麽?

洛:沒有什麽特殊的考慮,我認爲三千行的長度是我控制能力所及的最大限度。如採用敍事詩形式,說一個愛情的或英雄的故事,可以拉扯到一兩萬行,但其中有多少詩可就難說了,這不是我的創作企圖,三千行對我來所已經到了極限。

82川:可不可以說寫《石室之死亡》時,你比較年輕,受西方的影響更多。寫個人的命運,形而下的形式的東西體現出來,考慮內心深處的邏輯更多些?

洛:我寫《石室之死亡》,主要是以超現實主義手法來表現生與死的形上思考,就意象而言,正如你所說,用形而下的東西來表現形而上的哲思,所與語言風格的艱澀在所難免,它主要訴諸于讀者的感覺。時隔40多年後,《漂木》在更大程度上需要讀者的思考,當然這種思考依然得通過具體而鮮活的意象來表達。《漂木》還有一點不同於《石室之死亡》的,就是除了老莊的生死辯證,宗教的極終關懷之外,更有對時間的困惑與詰問,對我個人美學觀念的反思,以及對當代大中國政治、文化、現實的嚴肅關切和批評。換句話說,《石室之死亡》表現的大部分是心靈深處、甚至潛意識裏面的、雖不是很明顯卻又與生命密切相關的東西。而《漂木》表現的是存在現實層面上,可以啓發思考的東西。

83川:可否談談T.S.艾略特的詩,譬如《四重奏》的看法?

洛:T.S.艾略特的詩很難讀,在西方現代詩人中,可以稱得上是一知性詩人,也是一位Difficult Poet,他詩中形而上的東西很多,與宗教也密切有關。《四個四重奏》是他的傑作之一,我讀過卻說不出所以然來。他的經典之作當然要算《荒原》,很晦澀,當年在美國開始發表時,曾受到極嚴厲的批評,但後來獲諾貝爾文學獎還得靠這首晦澀的詩。這首詩主要寫西方文化的日趨崩潰,其難讀的原因之一是詩裏夾雜著大量的外國名詞,非精通歐美文化的飽學之士是無法讀懂這首詩的。

T.S.艾略特無疑是歐美詩壇的一位巨匠,他是我敬重的詩人之一,雖然他有些詩我並不喜歡。任洪媛教授在一篇文章中曾同時談到我和T.S.艾略特,當時我讀到有些汗顔,但有一點倒是很巧合,無意中我發現《漂木》第四章《像廢墟致敬》,在精神上與《荒原》竟有某種彙通之處,這一點倒真可以做一個專題來研究。

84川:你怎樣看朱湘?

洛:朱湘的詩不是我閱讀的重點,所以接觸的不多,我對新月派實驗新格律的路子毫無興趣。不過,朱湘在對西方詩的形式和詩律學的研究上,還算有些成績,在創作上,他的詩的語言有著民族的特色,自覺地發掘中國古典詞曲和民歌形式相互結合的美。毛澤東先生主張詩人應從古典詩與民歌中攝取營養,這一點是不是受到朱湘的影響;反過來看,朱也可能參考了毛的意見,是耶非耶?希望有人探索一下這個歷史的迷惑。

朱湘恐怕是新文學史上第一位自殺的詩人。據說他在1933年(那時我才5歲)某月某日由上海乘輪船赴南京,快近燕子磯時,手捧一本海涅的詩集跳水自殺,死的相當浪漫,與王國維、老舍二位投水的原因肯定不一樣,但究竟是何原因,真相難明。

2、美國自白派詩人與老莊哲學

85川:我和楊練討論過,我讀過他們的一本詩集,那本詩集裏大概有十幾個詩人,但70%的人都自殺了,我感到很吃驚。你的《漂木》中也談到人的生死觀念,對人生有很多回顧。這讓我想到了美國的自白派詩人。說句玩笑話,以你的高齡,一些自白派的詩人已經死了好幾回了,以你對中國老莊文化的深邃的理解和一個中國詩人的眼光,你怎麽看美國自白派這一文化現象?美國自白詩是最重要的後現代主義詩歌流派之一,自白派詩歌的特徵是以簡約的口語和怪誕的象徵抒寫個人感受、心性的流露、挖掘內心世界、死亡、性衝動的感覺,他們的詩歌流露著痛苦、迷茫、悲觀、隱晦。自白派的代表人物是:羅伯特·洛威爾、約翰·伯裏曼、安妮·塞克斯頓、西爾維婭·普拉斯。一些文學史家將金斯堡和西奧多·羅什克,W.D.斯諾德格拉斯等人也算在內。在探討下面的問題之前,我想簡單梳理和回顧一下從艾略特到自白派的過程。

先是1922年艾略特的《荒原》發表,開創了英美詩歌的新階段。他的“非個性化”理論提倡詩人最大限度地超越個性和自己的情感,他的詩風影響了整整一代詩人,後來陷入形式主義。新的詩人開始對他的保守、沈重、竭力隱藏個體情感的詩風造反。最典型的就是,1955年的金斯堡在桌子當衆脫衣朗誦他的《嚎叫》,以如此狂暴的方式挑戰學院派!這個歷史的情節讓我想到了中國的伊沙,所以,在這個意義上而言,伊沙是值得稱讚的。相同的是,兩人都是提倡詩歌的口語化。艾略特詩風的終結者是學院派詩人,也就是自白派的領軍人物羅伯特·洛威爾,他在1959年出版了他的代表詩集《人生探索》。他的詩風和艾略特的“非個性化”的原則正好相反,完全袒露個人體驗和私生活,對個人生命、病態時代作坦露的解剖,“將文化的矛盾轉入個人矛盾”,自白派由此開始風靡。

洛:我不知道在臺灣“自白派”譯成什麽,這種詩就是心靈的獨白,詩人在現在受到壓抑或者委屈,一向把情感藏得很深,寫詩就是發泄的管道,所以這種詩所展示的是一種變態的美,也算是一種流行的後現代派。這種文學現象肯定不是美國詩壇的主流,熱鬧一陣子,被媒體炒得很熱,但流行的東西很快就過去了,留下來的,成爲經典的,少只又少。我一開始寫詩就無意做一個流行的詩人,很紅很紅的詩人是不存在的。“自白派”的詩人,太過激情,真正好的詩是冷靜的、沈默的,意在言外的,它表現一種深刻的美,永恒的美。

詩人自殺,一方面是由於過度熱情,對生命缺乏深刻的體悟,個人欲望強而又不滿現實,另一方面詩由於人生態度過於頹廢、虛無,卻又缺乏超越哲學思想。20年代期間,法國有不少超現實主義詩人自殺,例如布洛東的朋友法賽(Jacques Vache)自殺於1918年,詩人雷果(Jacques Rigaut)自殺於1929年,詩人克勒佛(Rene Crevel)自殺於1935年。這些極端的超現實主義者縱然把自殺解釋爲一種“殉道”行爲,所謂“以結束自己的生命來使他的哲學獲得一個合理的屆輪”,我看這不見得合理,更不是一位嚴肅藝術家詩人應有的生命意識。一個不尊重生命的詩人,他的詩和他的生命一樣,曇花一現。

86川: 我和楊練探討過,一些自白派詩人爲什麽要自殺。他認爲那些人很幼稚,對社會認識上,西方哲理很難把個人生命放到一個人類共同的高度上。我認爲,因爲西方哲學講的是實證的東西,人往自己的現實的單個的個人的感覺上走,就是說,西方看重獨立個體,民主精神講的是“不自由毋寧死”,而中國人講究的人和人相互牽連的群體關係,中國人很少有單獨的個體,個體是孤魂野鬼,是孤家寡人,昨天我和孫隆基在會上還探討他的那本《中國文化深層結構》,他的那本書寫得非常好,歷史將證明是一本劃時代的研究中國文化根源的書籍。我們的“好死不如賴活”,表面上看是貶義,實際上是中國的老莊哲學。我的看法是,魯迅爲什麽要把阿Q寫成那樣,因爲,魯迅的骨子裏還是中國的老莊思想。精神勝利法嘛。

我爲什麽要去自殺呢?我們看誰笑到最後,所以才有“臥薪嘗膽”之說。才有韓信的“胯下之辱”。老莊哲學教中國人能伸能曲。我想,如果能被西方的人理解中國的老莊的話,可能很多是人對人生的看法就不會那麽悲觀了。

洛:外國作家動不動就自殺,中國作家則很少自殺,或可這樣解釋,中國作家能把他的精神世界與現實世界之間的衝突,在透過文學創作所建立的新秩序中得到了調和。正如你所說,我國老莊哲學對知識份子和作家影響很大,老子早就警告我們:“吾所以有大患者,爲吾有身”,身就是生命,也是欲望,如何超越它?我覺得陶淵明的想法不錯:“寓形宇內複幾時,曷不委心任去留”,當然不見得所有人都這麽瀟灑。莊子的生命觀是值得參考的,他主張“生死同構,萬物一體”,所以他說:“萬象不齊,有分是現象,是夢幻,而本真則爲絕對,無分,齊一,不變”。能看透生命的真相的人,無不把自殺當作一種愚行。