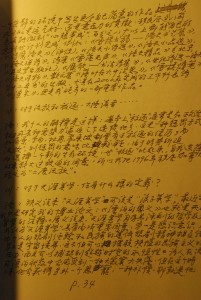

洛夫关于此次和川沙《雪楼谈诗》的部分手稿

2002年 雪楼谈诗——洛夫和川沙谈当代诗歌(四)

4 臺灣詩歌

41川:1987年臺灣赴大陸探親的開放,使臺灣的“鄉愁詩”變爲“探親詩”,在這方面,您對大中國詩觀有很多出色的言論。您說“今後詩人是否應該調整音量,擴大而深入到大中國的心靈?這是一次歷史性的選擇,更是一項爲了挽救現代詩的頹勢而必須面對的挑戰”。你對臺灣詩歌的那一段歷史今天怎麽看?

洛: 臺灣孤懸海外, 雖然有一段時期經濟十分發達. 曾被國際稱爲 “四小龍” 之一, 但不久就衰敗下來, 前幾年民進黨執政後, 臺灣經濟一蹶不振, 而那批台獨份子,不承認中國人的血緣的身份, 大搞“去中國”化, 而本土的詩人作家也只以臺灣爲中心, 有些是詩人以臺灣寫詩, 把自己封閉在一個小圈子裏, 他們用盡各種手段排斥外省詩人作家。臺灣面積小, 政治與經濟本來應該搞得很好, 像香港、新加坡,但它如果切斷與中國大陸的關係, 肯定死路一條。

詩人如割棄了自己的民族文化, 他寫的東西肯定蒼白無力。 詩人首先從個人出發, 但最終要把它的心推向社會、民族、 世界、 甚至整個宇宙, 做一個宇宙遊客。 如果只固守著個人的小圈子, 那他的作品就難免小家子氣。 再說,你想要求自己的作品達到世界水平,先要體現一個民族的心靈, 民族集體潛意識其實就是民族文化深層結構的核心, 詩人必須掌握這一核心, 多多體驗中國百年來的苦難, 百年來的悲情。 詩人除了寫抒情詩之外, 更應做歷史的證人, 不過你別誤會,我絕不主張寫那種政治和愛國傾向的宣傳詩, 詩還是從小我出發, 再以 “小我暗示大我” 的手法去寫民族的悲劇。 愛爾蘭大詩人葉慈的詩獲得高度評價的一點就是富於悲劇精神, 當然, 一個大詩人的悲劇內涵不僅僅來自他那個民族, 也可能擴及到整個人類。以宗教主場來看, 人生出來就是一個悲劇。在文學作品裏,我認爲悲劇精神最終必須昇華爲一種“悲憫”,一種慈悲情懷。

以我的個案來說,我目前雖不是任何宗教的信徒,但內心一直藏有一份宗教的悲憫之心,所以反應在詩裏面,許多讀者與評論家都以爲我的詩充滿了悲劇精神。2001 年我寫了一首三千行的長詩《漂木》,其中的主題我歸納爲兩句話:“生命的無常,宿命的無奈”, 去年臺灣彰化師範大學中文系研究生曾貴芳所寫的一部碩士論文就是以《悲劇的主體價值體驗—- 洛夫<漂木> 的詮釋》爲題。

2012年川沙与台湾诗人张默在台北

42川:我覺得您的詩的懷鄉的情緒,顯示心理上的懷鄉,但等你真正接近的時候,又産生一種膽怯,一種傷感。例如你的《邊界望鄉》裏面的句子。

洛:我寫《邊界望鄉》是在1979年3月,當時我應邀訪問香港,特別到落馬洲一個景點去眺望中國大陸——深圳。那時是我在1949年隻身離開大陸去到臺灣後,時隔30年第一次由望遠鏡中看到故國河山,那份激動使我熱淚盈眶,半天說不出話來,回臺灣後就寫了這首詩。你說當時內心産生一種膽怯,一種傷感。一點不錯,我那一刻的心情十分複雜,詩中表現的“近鄉情怯”之外,還有疑慮與不安,因爲那時大陸剛進入改革開放的初期,而臺灣老兵還沒有開放回大陸探親,整個中國對外面的人來說還是一個謎,一個疑團,所以這首詩的最後兩句寫的就是這個意思:

故國的泥土,伸手可及 / 但我抓回來的仍是一掌煙霧

我以爲,詩之所以感人,最重要的是真誠,讀來才有切膚之痛。我剛去到臺灣那幾年,一讀到杜甫的“國破山河在,城春草木深”,便想哭。事隔數十年之後,1988年我第一次回湖南老家探親,不僅人事面目全非,連少年時的生活環境情境都已不復存在,好象來到另一個異鄉。尤其回到我生活的鄉下,發現我原來的家住了一群陌生人,以異樣的眼光打量我,但是我內心突然冒出一句話:“鄉愁這個病是永遠治不好的了”。

43川: 能否請你談談對臺灣本土詩的看法,我的印象中,這是一類具有了強烈的現實性和批判性的詩,跟政治靠的很近,但是詩本身的質量並不高,因爲,可能是地方語言和政治訴求太過於強烈,強烈的提出民族主義,我覺得有點像什麽呢,我不知道用個什麽名詞來形容,例如,叫“島國沙文主義”吧。

洛: “島國沙文主義” 這個名詞很貼切,我同意你這看法,用中國的成語來說,就是”夜郎自大” 或”坐井觀天” 他們的特性就是” 排他”, 強調,”本土的自主性”, 他們始終以一種受傷害、被迫害者的身份發言,他們由自卑而轉化爲”本土至上” 的自傲。 其實,他們受到荷蘭、日本以及他們所認爲的外來政權(國民黨)的長期統治, 固而産生一種怨恨和反抗心態, 是可以理解的。但如果就因此而仇視中國和中國文化, 他們的損失可大了, 用方言寫詩豈不是” 畫地爲牢” ,切斷中國傳統文化的根。我不知道他們如何成長壯大?只寫一點點臺灣的現實,這種文學又如何與國際接軌。 當然,我並不是說小島出不了大作家, 問題還是那種狹隘的島國心態。

2012年川沙与台湾诗人简政珍在台中

44川:我對餘秋雨的某些方面也是這樣看的,他把他對鄉土懷念的文章寫好,寫的還是很感人的。

洛: 我對餘秋雨還是肯定的,也許由於”樹大招風”, 近幾年來他受到大面積的攻訐,官司不斷。但就文章談文章,他還是寫得不錯的,他的鄉土性不是那麽小兒科,是由浩瀚的時間與廣闊的大地聯接起來的,他寫的是文化鄉愁,對我們這些久離故國漂泊異鄉的人更有吸引力。

45川:1985年後,臺灣産生什麽“四度空間”、“都市詩”,有的評論上說“四度空間”在臺灣的出現某種意義上是爲現代主義解了咒,堪稱是現代主義在80年代臺灣詩壇復蘇的徵兆之一,你對這個說法怎麽看?

洛夫:臺灣的現代主義,尤其是現代詩歌與現代繪畫,從來就沒有斷過,在80年代,本土派的確很囂張,但在詩壇仍以現代詩歌爲主流,所以並不存在復蘇不復蘇的問題。譬如臺灣幾個重要的、具權威性的詩刊都是現代派的,而《年度詩選》的主編,以及每年各種詩歌競賽的評委也多是現代詩人。“都市詩”只是題材和風格問題。大部分詩人都寫過。至於《四度空間》,我只知道是一個小詩刊,發行不久就關門了,並沒有産生什麽影響。這個雜誌很快就沒有了。所以我不太知道這個東西。

46川:後來90年代,又伴隨著出現《地平線》雜誌,“後現代詩”,“新大陸”,“曼陀羅”詩社。一些文章介紹說,“這些80年代末期出現的更加視野開闊,意識更新,多媒體運用,注意包裝,與讀者親和的年輕人的詩社”我看了後不太理解,什麽是“多媒體運用”,什麽是“包裝”?詩歌和這些東西有什麽關係?

洛: 是有這些, 不過都是撐不多久的詩刊。 臺灣因爲出版自由, 任何人只要有錢. 高興弄個什麽刊物就弄個什麽刊物, 錢弄光了, 或編輯同仁鬧翻了,分手了, 這些刊物也就停刊, 每年都可不斷地聽到開門和關門的聲音。 這種情況跟電腦網路有關, 網路沒有流行以前, 年輕詩人的作品很難打進權威雜誌, 詩刊, 以及報紙副刊, 於是只好自己搞個詩刊, 但後來人人都可上網, 作品不管好壞, 都可以貼在網上, 作品有了生路, 自然就不用辦詩刊了。

其實, 我個人是很關注年輕詩人的動態的。 他們是否”視野開闊,” “意識更新” 且不說它, 至少他們可以儘量發揮他們的創造力, 按著自己的路子走, 尋求新的突破。 所謂”注意包裝,” 不就是現代的商業趨勢嗎? 不過有些詩刊詩集的封面太過花梢, 我不喜歡。 詩集畢竟跟一般的商品不一樣, 應講講究雅致才好。至於 “ 多媒體運用”, 只是在辦詩歌朗誦會時才用得上,就是運用影像、燈光、音樂、音響等各種媒體, 來增加詩的意象和音樂效果, 這比以往只用人聲朗詠的效果的確要好些。可以使詩增加一些新的, 更豐富的涵義,這也是拜 現代科技所賜。不過我有一個固執的想法, 不管今天電腦多媒體多麽流行。詩歌還是文字的藝術。必須一行行地把詩的意象與節奏寫出來。沒有寫出來的詩便不是詩。李白、杜甫是詩人, 固爲他們的詩一首一首擺在那裏, 你說煤礦工人是詩人, 戰士是詩人, 那是意識形態控制下一種象徵的說法, 而不是正常意義的文學史中的說法。總之, 是必須是一個形式, 由語言文字構成的形式。

47川:前蘇聯的女詩人阿赫瑪托娃說,詩是個很貴族化的東西,她認爲散文應該象詩歌那樣去寫,她不喜歡契科夫的東西,認爲契科夫的東西都是描寫一些凡夫俗子,而文學應該象莎士比亞筆下的人物那樣,都是高於普通人的,她還在帕斯捷爾納克動筆寫《日瓦戈醫生》之前,勸他不要讓小說裏的日瓦戈不介入重大歷史事件而只是生活在一些日常的生活中[2]。阿赫瑪托娃的詩寫得很好,我很喜歡。但是,她似乎認爲在詩歌的這個文學沙龍裏,不應該讓普通的老百姓進來。我覺得,毫無疑問地可以說她是前蘇聯最優秀的女詩人。但是,她的讓文學完全在這個世界束之高閣的觀點是不是有些值得商榷。契科夫正是因爲描寫了三教九流七行八作的販夫走卒凡夫俗子們,才讓他的作品堅實地流傳到了今天。而《日瓦戈醫生》也正是沒有介入到重大歷史事件中,才成就了它成爲了諾貝爾文學獎得獎作品。所以,文學的描寫物件也是因人因事而有所不同的。阿赫瑪托娃的詩是顯得很貴族化,芬蘭的索德格朗(Edith Sodergran)也是一樣,但不失爲詩歌中的上品。他們的東西不是惠特曼的那種東西。但是,惠特曼的東西顯得大氣。前蘇聯瑪雅科夫斯基的東西更是大氣。美國的“桂冠詩人”(poet laureate)特德·庫塞(Ted Kooser)的詩歌宗旨就是“畢生致力於創作人民大衆能讀懂的詩歌。”,因此看來,詩歌的觀念、風格和流派還是很有些百花齊放甚至是南轅北轍的。

洛: 我也常爲這個問題所困惑。不錯,我承認詩需要讀者,知音的讀者, 固爲你在詩中留下一些想象空間。需要讀者的想象去填補,讀者全心參與,他才能找到讀詩的樂趣。但詩畢竟有些高深的東西。它的品質肯定與流行而通俗的歌詞不一樣。詩的確有貴族的成分,這麽說也許不恰當,但詩確實無法大衆化的。我們也許可以利用各種方法來推廣詩的活動。 提高大衆愛詩的興趣和欣賞能力, 但不宜降低詩的藝術性來遷就一般大衆。很早以前我說過一句話:” 我的詩中有大衆, 但不是爲大衆而寫。” 我的詩沒有階級性, 從來不會專爲某一類人而寫。” ,應該說詩是屬於心靈的、精神層次的東西, 具有人性的東西。我一向認爲, 詩是一種對話, 這裏有三個層次:第一是人與神的對話,這是形而上的,有宗教傾向的對話;第二是人與自然的對話,即詩人追求與大自然和諧關係的哲學性對話;第三是人與人的對話,是形而下的、社會性的,但也是抒情性的對話。在我的詩裏,這三種對話經常交互出現。我的美學建立在“物我同一”和“人神共存”的觀念上,例如在《漂木》第三章第二節《致詩人》有幾句詩是這樣的:

鳥啾衆山靜/ 花吐/ 一溪煙/ 何其赫人,如此之/ 最具威脅的/ 神性之美/ 我,與/ 大自然的/ 泯滅,我/ 與大自然的/

融合/ 譬如一隻雞蛋/ 蛋殼是我/ 蛋黃蛋白也是我/ 完整是我/ 破碎也是我

我的詩也經常出現莊子思想的回響,莊子的思想不但消滅階級的,也泯滅了形而上與形而下的界限,所以他說:“道在螻蟻,在秭椑,在瓦甓,在屎溺。”我的回響是:

其實是在火裏,灰燼裏/ 在燒焦了的膚發上/ 在先人們手掌上永遠化不成蝶的老繭中

——《漂木》第四章:〈向廢墟致敬〉

48川:由於臺灣很特殊的地理、歷史和現實的原因,當然前面談到的臺灣“本土“、“中國”、“世界”的三個詩學上的流派,但實際上,臺灣又是這三種情況都合一的狀況。這是不是臺灣文學注定的一種狀況和命運?

洛:“臺灣本土”、“中國”、“世界”這三個地緣上的概念,好像跟詩學上的流派沒有什麽關係,你又說在臺灣這三種情況合而爲一的,這倒是對的,但也限於詩人心中就只有臺灣,沒有中國和世界,甚至不承認自己是中國人。心中藏著臺灣、中國、世界這一塊完整的版圖的,也只是一群自1949年從大陸去臺灣的、受過中國傳統文化與五四新文化(潛在的熏陶),

而後又大規模的長期的受到西方現代主義影響的詩人。目前這群詩人都已老邁,能繼續創作的已屈指可數了,但他們對年輕一代的影響並未消失。臺灣與中國大陸不同的是:大陸新生一代的出現,就一定要把老一輩打倒(這也許就是四五十年代環境培養出來的鬥爭本能)。“北島們”喊著打倒“艾青們”,第三代又喊著打倒“北島們”,“民間派”要反抗“主流派”。前不久出現一個以後現代派自居的“下半身”派,緊接著又出來一個反對它的“垃圾派”。臺灣有一個好的傳統,年輕優秀詩人一代代的崛起,他們有自己的創作理念與風格,但從不否認前輩詩人對他們的影響,他們更沒有公開宣揚要“打倒”某某前輩。而前輩們對他們也頗爲照顧、提攜,彼此有著良好的互動關係。

49川: 我在80年代的自己的作品中,用了很多的鄉土的語言,還專門去收集報刊上見不到的民歌裏的歌詞,甚至鄉下那些民間的戲班子的唱詞和算命打卦那些江湖術士嘴裏念的東西。我們的總編輯很失望,說我這個年輕人可惜了,整天好人不跟跟壞人,因爲,我感到那些東西裏面有很強烈的生命力和神秘的不可知的吸引力。但是,在作品裏面也要有所抑制。美國一些作家也探討這個問題,用得太多會影響你的讀者面。例如,我看北京劉恒的東西就有些頭疼,我知道他的東西很地道,很有齟嚼和回味兒的那種感覺,可是,太多的北方人的口語,讓我這個南方人讀不下去。強制普通話,從某種意義上是對語言的一種扼殺,使很多語言失去了原有的色彩。但也有一個矛盾,你用自己的當地語言,很可能其他地區的讀者看不懂。秦始皇雖然搞了書同文,但是,偌大的中國,地方語言你完全不能把它歸一化地統一。

洛:這是一個矛盾的辯證。我個人的詩裏,用了一些技巧,有西洋的,古人的手法。但在個別的語言方面, 我用的正規的是漢字,但方言,我是沒有的。我不想把湖南的方言放在裏面。這的確是十分吊詭的問題,但以我個人來說,我會在詩裏運用各種技巧,玩魔術似的耍著各種表現手法,有向中國古典詩學來的,有向西方現代主義學來的,但我使用的語言都是純粹的漢語,絕沒有翻譯味,當然從不使用湖南方言。由於詩的傳統都以漢語爲基礎,唐詩三百首、宋詞、清詩,我從未發現一首方言詩。我看到過用粵語寫的小說,卻未見過一首粵語的詩。采風大多是爲了搜集民間的歌謠,而這些歌謠的歌詞雖有強悍的生命力與民族色彩,但都是很粗俗,可用來唱,但不一定適於寫詩。

50川:餘光中在寫詩的時候用了一些嘉陵江的船夫曲裏的民歌和民謠裏的句子,效果還是很好的。

洛:那只是個別的例子,他只采民歌民謠那種味道、那種風格,並沒有完全採用四川方言,一般讀者還是可以懂。我們剛開始寫現代詩時,各種各樣的表達方式都用過,有的還在詩裏放幾個英文字或日文字。爲了表現的需要,用少量的方言未嘗不可,但如果把方言作爲一種主要的甚或唯一的方式,那就是封殺自己。有些臺灣本土派詩人,寧願犧牲詩的美學,犧牲通感作用,被意識形態、政治狂熱牽著鼻子走,那還有什麽話說。

川沙与台湾诗人方明在台北

川沙与台湾诗人方明在台北

5《創世紀》詩刊

51川:《創世紀》詩刊今天的情況怎樣?您能否談談或緬懷一下從創刊到至今的幾件大事和趣事,感慨的事情?

洛:過去臺灣文化界流行一句話:如要害一個人,最好鼓勵他去辦雜誌。當然,辦一份詩刊更是吃力不討好的事。四十四年前,我和張默、瘂弦三人在無錢又無經驗的情況下,居然辦了一份歷時半個世紀、飲譽兩岸和海外、迄今仍在出版的現代權威詩刊《創世紀》。有人戲稱《創世紀》是長命貓,它與中國大陸的《詩刊》是差不多時期創刊,但《詩刊》是由整個中國作家協會當家、由全世界最龐大的一個政治集團撐腰,而《創世紀》卻由臺灣幾位窮得要進當鋪的年輕詩人所辦的。一九五四年十月《創世紀》創辦于臺灣左營,第一期由我和張默主編,三十二開本,薄薄數十頁看來相當孤寒。社論上張默首先揭示“確立新詩的民族路線,掀起新詩的時代思潮”,繼而我在第五期社論上提出建立“新民族詩型”的主張,其內容主要爲:(一)重視藝術性——形象第一,意境至上。(二)強調中國風格與東方韻味。不過後來經過一段時間的反思,始發現這些主張只是一些沒有實際內容的概念,只是中國詩歌傳統觀念的重復,現在看來可說了無新意,與我們當時創辦一份現代詩刊的理念並不吻合。果然我們終敵不過西方現代主義文藝思潮的大浪翻騰,竟在觀念和表現手法上做了一次大的突破。一九五九年《創世紀》自第十一期起,不僅版面擴大,內容也大爲革新,一躍而與《現代詩》、《藍星》鼎足而三,使發展中的臺灣現代詩運動推向一個空前蓬勃的盛期。這時,《創世紀》不再提倡“新民族詩型”,轉而強調詩的“世界性”、“超現實性”和“獨創性”。高大鵬教授指出:“它(創世紀)在詩壇所造成的美麗的騷動,對新詩的發展而言,真有致命影響,它爲這個時代提供一種新感性、新語言和新美學”。這一“美麗的騷動”,主要是指《創世紀》第十一期至第二十九期這十年內所産生的影響。詩評論家蕭蕭稱這一階段爲《創世紀》的繁華時期。

有人說:“創世紀詩刊的發展史,也就是中國現代詩的發展史”,這是六十年代的話,但是所謂的“中國”,實際上是指臺灣,由此可知《創世紀》和臺灣現代詩運動的依存和互動關係是極爲密切的。臺灣最初高舉現代詩旗幟的,是以紀弦爲首的“現代詩社”,但真正在理論上作深入的探索、在創作上有顯著而輝煌成果的,應是《創世紀》詩人群。他們曾系統地把歐美,尤其是法國的最富創意的現代詩作譯介到臺灣來,對臺灣的現代詩,從語言、表達策略、方法,到整體風格,都産生了革命性的影響。

所謂“超現實主義”,其實就是超現實主義表現方法的中國化,這一直是《創世紀》所主張所實驗的。大陸詩評論家杜榮根曾指出:“鼎盛期的《創世紀》主要是以提倡並實驗超現實主義創作爲基本特徵的,正是這一特徵將臺灣現代詩從《現代詩社》的主知,與《藍星》的主情的衝突中推進巔峰,領一代風騷。”《創世紀》詩刊最初幾期的印刷費是出自張默、瘂弦和我三個人的薪俸,而我們三個人都是軍人,荷包很薄;有時詩刊已印好卻無錢到印刷廠去取,唯一的辦法是我們三個人輪流進當鋪。其實可當之物也不多,無非是舊西裝、腳踏車之類。在一般人心目中,進當鋪的不是小偷,便是賭徒,這使我們在上當鋪之前倍感壓力,猶豫不決。我記得我第一次拿一雙舊手錶去當時,先在當鋪門口逡巡良久,看看左右無人才溜了進去,換了八十元台幣出來後,還一直感到臉紅心跳。

詩刊出版了,我們最關心的是如何把詩刊送到讀者手中,登廣告當然是比較有效的辦法,但印刷費還是勉強支付的,哪里還有餘錢去打廣告呢?可是窮極計生,我卻想出了一個歪點子。有一天我到高雄市光復戲院看電影,一時福至心靈,在銀幕旁打了一則免費的廣告,廣告詞是這樣的:“創世紀詩刊出版了,張默速回。” 如此一連做了兩天,第三天終於被戲院的經理識破,字幕打是打了,卻只剩下“張默速回”四個無關痛癢的字。至於發行,想起來便不免滿腹辛酸,通常是我和張默把剛出爐的還散發著濃烈油墨味的詩刊裝在一個大紙箱內,然後兩人擡到郵局去寄。就我記憶所及,但是發出去的詩刊,從來沒有到各地去結賬,一來怕收到的書款還不夠抵銷往返的旅費,二則萬一帶回來的只是一捆捆原封不動的退書,那將情何以堪?儘管如此,詩刊仍一期一期地寄出,近一點的如高雄與左營書店,則由我和張默親自送去,婉言委請代售,無奈老闆多不願意接受,有的勉強收下,臉色卻不大好看。

有一次,我與張默同在左營一家小書店去送剛出版的《創世紀》,並順便結算上期的帳。書店老闆是一位五十多歲的山東佬,火氣很大,我們兩人也年輕氣盛,雙方一言不合便吵了起來。不料那位老闆從一堆蓋滿灰塵的舊書中翻出一包刊物,連同剛送來的新詩刊,唏哩嘩啦地向街上仍去,兇狠地說,“這就是你們的詩刊,撿回去吧!”當時我倆氣得面色發青,幾乎要撲上去跟老闆打架。最後兩人噙著眼淚,把散落在街邊的《創世紀》一本本地拾起,面對著過往行人詫異的目光,我倆唯一的感覺是:頂頭上的太陽好毒!

52川:你當時是怎麽去的臺灣呢?那時您在大學剛讀了一年。

洛:1949年上半年我的家鄉湖南衡陽還沒有解放,但已人心惶惶,當時我也很茫然,適逢臺灣的陸軍訓練司令部在衡陽招生,有同學約我去報名,我就去了。經過約20分鐘的面試便錄取了。一個星期後,大約200多個高中學生搭火車先到廣州等船,一直等到一個多月後才登上一艘運輸船開往臺灣基隆,再由火車送往南部屏東陸軍訓練基地。

與我同去臺灣的有一位好友蕭牧,我們是文友,同時在衡陽市報紙副刊上寫東西。到了臺灣後他即投奔了在屏東空軍任職的哥哥。他哥哥是中共地下黨,一個月後便帶了蕭牧回大陸去了,留下我一個人在臺灣,無親無故,孑然一身,只好繼續待在部隊當兵。後來考上軍官外語學校,當上聯絡官、翻譯官,與朋友一起辦詩刊,及到1973年從中校官銜退役。同一年我也從淡江大學外文系畢業,不久後出任《創世紀》詩刊總編輯;並在東吳大學英文系兼課。1988年大陸開放臺胞返鄉探親,我於8月份回到隔離38個年頭的家鄉湖南衡陽。這時父母雙亡,到車站來接的有兄弟、同學、朋友數十人,在人群中見到了那個歷經滄桑的小老頭蕭牧時恍如隔世,兩人抱頭大哭。後來他告訴我,從臺灣回來後不久就被打爲“國特嫌疑犯”,關了十多年。

53川:《創世紀》目前的情況怎樣?

洛:多年前我們幾位創刊的老社員想退休,退到第二線,讓年輕一代的接棒,但換了好幾位,張默都不滿意,便又回來自己編。目前我和瘂弦都在加拿大,張默獨撐大局,編輯工作還好辦,但經費日趨困難,加上臺灣經濟不景氣,文學市場非常蕭條,詩刊辦得很吃力。2004年就是《創世紀》50周年,我和瘂弦,以及在海外的同仁都會回臺灣參加各項慶祝活動。我們人老了,詩刊也老了,回想當年開始辦《創世紀》的情形,便感慨萬千。

54 川:臺灣現在還有那些詩刊?

洛:60年代以來,臺灣有三個以外省籍詩人爲主的大型詩刊:《現代詩》,《創世紀》,《藍星》,有一個以本土詩人爲主的《笠》詩刊,到了70年代初期,鄉土意識高升,出現了《龍族》、《主流》、《大地》等本土派新生代的詩刊。80年代又有《後浪》、《草根》、《陽光小集》、《臺灣詩季刊》,一個個冒出來。近十五年內,年輕詩人又創辦了《四度空間》、《地平線》、《曼陀羅》、《新陸》、《薪火》、《風雲際會》、《雙子星》、《臺灣詩學季刊》等,其中大多已告停刊,辦得比較有水平的要算《臺灣詩學季刊》,社員大多爲個大學的教授,發表的評論較爲出色。目前臺灣究竟還有多少詩刊在出版,我移民加拿大之後較少接觸臺灣詩壇,所以瞭解不多。