序 言

李咏吟

与加拿大华裔诗人与小说家川沙相识,纯粹由于一个偶然的机缘。2005年,我在多伦多大学古典学系做访问学者,当时的房东,是一位慈祥善良的华人老太太。她认识许多朋友,在一次节日聚会时,我见到了川沙。他知道我是浙江大学的文艺学教授,于是,相谈甚欢。随后,或者单独相聚,或者电话交流,非常投缘,我在异国他乡的生活因此显得特别充实,好像感觉不在国外。房东的儿子,带我去过许多地方,我自己则旅游过加拿大法语地区蒙特利尔和魁北克等地。美丽的加拿大留给我许多难忘的记忆,认识了许多高尚的朋友,我至今依然怀念那些美丽的时刻。

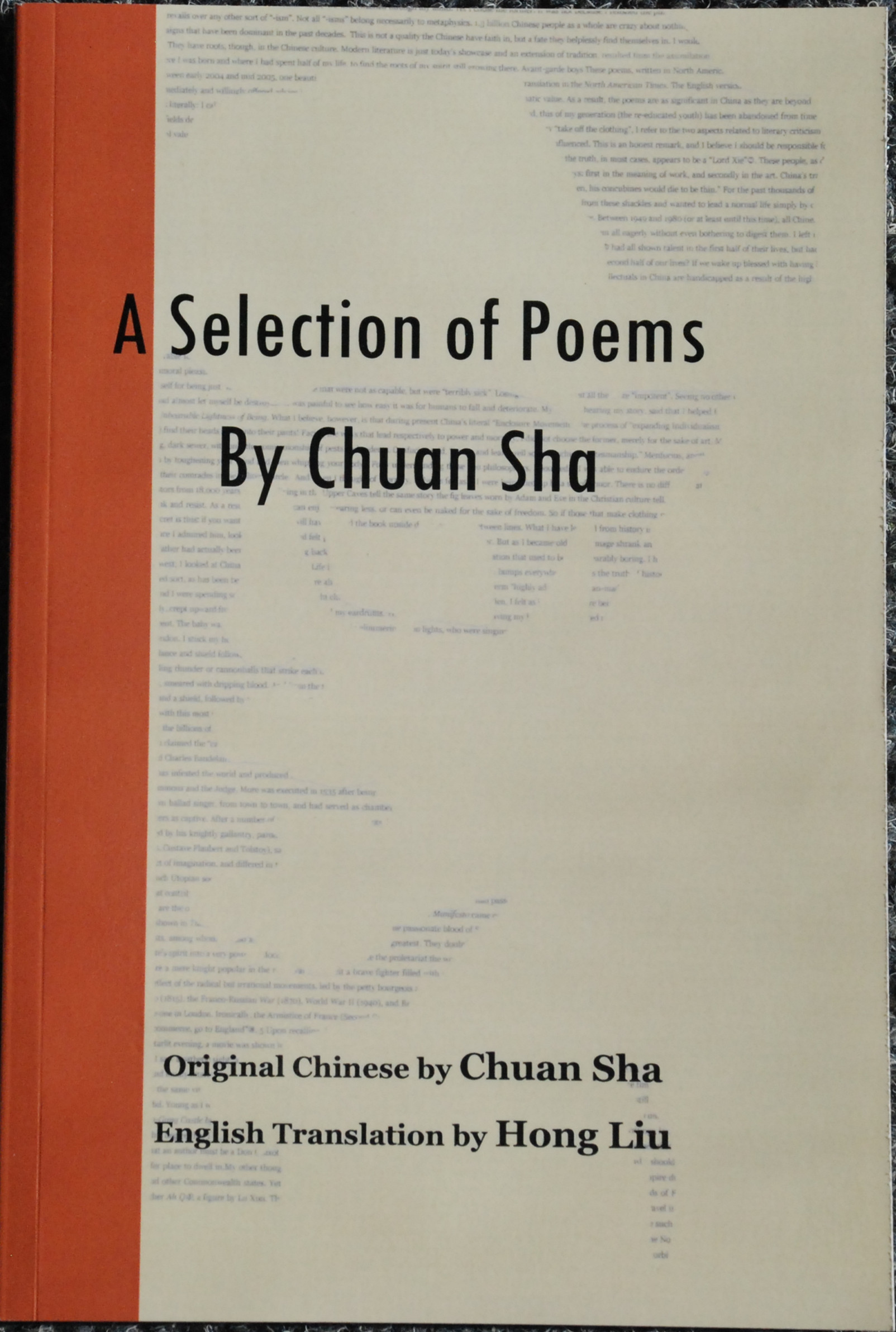

认识川沙,是我这次加拿大之行最重要的收获。交往几次之后,他送给我他自己新出的大著《阳光》。由于当时很难读到好的汉语读物,在阅读古典学英文著作之外,读《阳光》就成了我调节生活最重要的方法。为此,我还写了一篇关于《阳光》的长篇评论,后来,发表在美国的一家学术刊物上。随后,我保持着与川沙的经常性联系,主持了他的中英文诗集《春夜集》的出版工作,并且开始做《川沙诗歌精品赏析》这项费时费力的工作。

重新认识诗歌,重新评价诗歌,重新解释诗歌,是我的学术工作的最重要的转变。早年,我是中国诗歌的狂热爱好者,可能是由于盲从,后来,突然就不喜欢汉语新诗了,因为发现新诗太无聊,没有思想,没有力量,于是,就转身了小说、散文和诗学、美学。在哲学、诗学与美学的思考中,我逐渐意识到诗歌的重要性,并尝试回归诗歌,甚至,我将自己的博士生培养方向定为“诗歌与哲学”。返回诗歌,是我最重要的学术与思想转变,也是极其快乐的心灵转向。我突然发现,许多诗歌观念在我青年时代的错误影响,才是我远离诗歌的原因。真正的诗歌美学、真正的诗歌思想与真正的诗歌理想,需要自己再发现。事实上,这几年,通过对荷马史诗、英国和德国浪漫派诗歌的重新解读,我逐步建立了自己的诗歌价值观念,特别是牢固建立了“诗歌与文明”的联系。

真正的诗人与诗歌,需要通过诗集来证明,需要通过思想的深刻性来证明。什么意象、什么韵律节奏、什么形式,只是很次要的事情。中国本有伟大诗歌传统,例如,屈骚传统,老子传统、陶渊明传统,等等,没有得到很好的继承。西方的伟大诗歌传统,特别是长篇诗歌传统,例如,荷马、维吉尔、但丁、弥尔顿、歌德、海涅、华滋华斯、雪莱、济慈、惠特曼,等等,也未得到真正的评价。伟大的诗歌,与人类的文明,与人类的政治理想,有着千丝万缕的联系。“不学诗,无以言”。没有对诗歌的伟大理解,就不可能真正理解文明的生命信仰。因此,进入诗歌,理解诗歌,创造诗歌,是人类最伟大的生命活动之一。

川沙的诗歌,已经赢得了我的喜爱。我读川沙的诗歌,得到了生命的感动。在国际诗坛,特别在北美诗歌界,川沙的诗歌越来越受重视,2007年,作为加拿大唯一的华裔诗人,川沙与中国最重要的18位优秀诗人(北岛、杨炼、舒婷、顾诚、多多、翟咏明、郑单衣、孟浪、西川、于坚等)一道,被列选美国偌顿出版社的全球优秀诗人的诗选集《新世纪的语言》(Language for a New Centure, an anthology called Contemporary Voices of the Eastern World: An Anthology of Poems to be published by W.W Norton in 2007)。我不敢说,川沙已经进入伟大诗人的行列,但是,我想说,他是一位优秀的诗人,是用汉语写作并在英语世界获得成功的诗人。他的诗歌,依然洋溢着优美而深邃的中国精神,而且具有美丽而热烈的异域情调。他的《阳光》,其实,就是一篇宏大的叙事诗。其中,《先锋男孩》这首抒情诗,构成了长篇叙述的主旋律。要知道,长篇诗歌的写作,往往得益于短篇抒情诗的创制。川沙是真正的诗人,我读他的诗歌,真正被他那野蛮而热烈、疯狂而美丽、激情而爱欲的思想所震撼。川沙的诗歌,颇得惠特曼的风神,甚至也有金斯堡的意趣。因此,我希望读者把川沙的诗当作整体来读,由系列的诗歌去理解和把握他的全部思想。

由于传统的习惯,这本诗歌欣赏集,还是按照短篇抒情诗的模式在做解读,其实,这不是我的本意。我更希望以川沙的全部诗歌为基础,建构属于诗人和我自己的诗学。通过诗歌而思想,通过思想而诗歌,这比什么都重要!不过,如果读者处在诗人的学徒期,那么,能够具体地鉴别一首首诗歌的优劣得失,显然极为重要。这本书中的欣赏文章,历经数年,历经许多人之手,我所教过的浙江大学的学生们给我帮了大忙,深深地感谢他们。特别是我的几位硕士和博士,出力甚多,情意深厚。此书,既是我们友情的见证,也是我们思想的记录,但愿,它的生命比我的生命更为长久。河北教育出版社,以出版外国作家全集或外国新诗作品而著名,他们惠允出版此书,自然功德无量。作为主编,我衷心感谢责任编辑张辉女士与河北教育出版社的领导们!

2010年春日于杭州

Preface

By Li Yong Yin

Hangzhou, Spring 2010

My acquaintance with Chinese-Canadian poet and novelist Chuan-Sha occurred by accident. I was a home-stay visitor of the Classics Department at the University of Toronto. The landlady was a kind, elderly Chinese woman who was well acquainted with the community, and it was at a holiday get-together in her home that I first met Chuan Sha. We got along right away after he learned that I had been a professor of literature of Zhejiang University, and we discovered that we had much in common. After that meeting, we managed to keep correspondence by phone or occasionally by meeting for coffee. Such acquaintances made my life in a foreign land quite a bit richer than it would have been, and I did not feel like an outcast at all. The landlady’s son drove me around for sightseeing, and I myself took an eastbound tour to Francophone areas like Montreal and Quebec City. This beautiful country, aside from impressing me deeply and giving me many wonderful and unforgettable memories, offered me a chance to befriend many noble-minded people. I will never forget this most beautiful time in my life.

Making Chuan Sha’s acquaintance was one of the most successful experiences during my sojourn in Canada. Several meetings after we met, he gave me his newly published novel The Sunlight as a gift. So apart from reading the English works of classics, reading The Sunlight became the best way of adjusting myself to my new life in Toronto, also partly due to the fact there were few Chinese language works worth reading. After reading, I wrote a review on The Sunlight, which was published in an American academic journal. My contact with Chuan Sha never ceased and our acquaintance later resulted in my working to have his book Spring Night (and its English translation) published, and to start the time-consuming job of editing Analysis on the Selected Poems by Chuan Sha.

One of the most important changes in my academic work lies in the reevaluation, research and re-explanation of poetry. Quite a few years ago, I was a strong advocate for Chinese poetry. Later, in following a new trend, I turned to fiction, essays, poetics and aesthetics. Contemporary Chinese poetry had completely lost its appeal to me, and I found it boring, weak, and thoughtless. Its vitality did not come back until I had spent some more time researching poetics, aesthetics, and philosophy. It was only then that I decided to return to poetry. For that I chose the subject of my doctoral research: “Poetry and Philosophy”. This turning point was crucial; it was the one that has brought much joy to my heart. The reason why I had been away from poetry was that many then-vogue trends towards poetry had had a negative impact upon my younger years. The true aesthetics, thoughts and idealisms in regards to poetry needed to be rediscovered. In fact, during the past few years I have gradually established my own definition of the value of poetry, after a careful study of Homer, and of English and German romanticism poetry. The most solid part of this establishment is the connection between poetry and civilization.

The truth in a poet and his or her poetry is tested not only by the poems published but also by the profound thinking the poems carry. Images, rhythms, and formation are of secondary importance. China had great traditions for poetry which have not been well preserved, traditions that can be found in the works of great poets such as Qu Yuan, Lao Zi, and Tao Yuan-ming. Similarly, the splendid traditions in European poetry, in longer poems in particular, have not been truly evaluated, traditions enriched by poets such as Homer, Vigil, Dante, Milton, Goethe, Heine, Wordsworth, Shelly, Keats, Whiteman, and others. Great poetry cannot be separated from human civilization and political ideology. Confucius said that without learning poetry, one will not know how to speak. Without a thorough understanding of poetry, there won’t be any true comprehension of the civilization and faith in life. From this perspective, to enter poetry, to understand it, and to create it is one of the greatest human accomplishments.

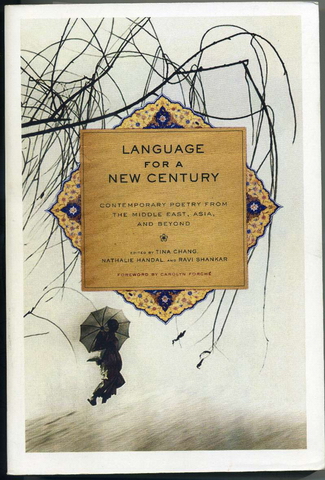

Chuan Sha’s poems have become my great favorites. I have felt my life touched and inspired. His poetry is becoming popular in the international poetic community, especially in that of North America. Among with the other 18 most influential Chinese poets (such as Bei Dao, Yang Lian, Shu Ting, Gu Cheng, Duo Duo, Zhai Yong-ming, Zhen Dan-yi, Meng Lang, Xi Chuan, and Yu Jian), Chuan Sha as the only Chinese-Canadian poet was selected in a collection of the world’s well-known contemporary poets. The collection Language for a New Century: Contemporary Poetry from the Middle East, Asia, and Beyond was published by W. W. Norton & Company, U.S.A. I dare not say that Chuan Sha stands among the great poets. What I would like to emphasize is that he is an excellent poet, a poet who writes in Chinese yet has achieved success in the English-speaking poetic circle. His poetry carries a graceful and profound Chinese spirit, as well as the charming and passionate traits typical of the west. The novel The Sunlight reads better as a long poetic tale. The Pioneer Boy, a lyric in the novel, reflects the main theme of this long tale. A long poem usually profits from the creation of shorter verses. Chuan Sha is a real poet. The passion in wilderness, the madness for beauty, and the pursuit of love and lust, all in his poetry, are so powerful and touching that a reader like me finds it hard not to be shaken. His poetry lets one feel the essence of Whitman, and also the spirit of Ginsburg. Thus, it is my great hope that the reader should read his poetry as a whole, and grasp his idea by reading the series of his poems.

The poetry appreciation collection follows the traditional model by analysis on short lyrics or short poems. In truth, this was not my original plan. I wish I could set up the poetics exclusively for me and for the poet alone, based on the complete collection of all of Chuan Sha’s poems. Nothing else is as important as thinking in poetry or to create poetry for a broadened thinking perspective. However, if the reader considers himself on the stage of the poet’s apprentice period, he would find it very important to appreciate and compare the strong and weak points from each of the poems. The reviews of appreciation given to this collection by quite a few authors have taken some years to complete and compile. I would like to give my heartfelt thanks to my students in Zhejiang University, in particular some of my Master and PhD program graduates. They have contributed much, with much effort. The book will serve as a witness of our friendship as well as a record of our thoughts. It is my hope that it will live longer than I. Hebei Education Press, well known for publishing contemporary poetry of other countries and complete collections by foreign writers, is worthy our bosom praise by promising to publish this book. As the editor-in-chief, I give my hearty thanks and salute Ms. Zhang Hui, the editor, and other members in charge of the press.

导 论

在生存的原野上感受美丽与激情

——川沙的诗意之思与汉诗的期待

李普曼

一、激情与力量:诗人的意志

像无边无际的原野上飞翔的雄鹰,川沙的诗歌充满了野性与力量。作为一个力量型的诗人,他的诗歌虽然也可以温柔地抚摸,但更需要你充分地感受速度、热量、激情与美丽。他的诗人形象,总给人以倔强的感觉:在英文世界中生存,却书写着汉语;以汉语书写,却坚定地要让汉诗在英文世界中发生影响。如果说,《拖着影子的人群》[1]还有些迟疑,那么,《春夜集》[2]则是相当成功的标志。这部汉英对照的诗集,是川沙精心选择的结果。不知他是否有意,整部诗集呈现出独特的思想情调,从体裁意义上说,他主要以“酣歌”为主调。其中,直接以歌为题名的诗,就有《夜歌》、《船歌》、《山鬼的歌声》、《雪地鼓声》等,另一些没有以歌命名的诗,其实,也暗含着歌唱的寓意与节律。从汉语意义上说,川沙的诗歌,符合我的审美理想:以“诗集”的方式完整地呈现着自己的思想与情感,追求原野放歌的韵律和节奏,呈现对生命与自由的独特而神圣的理解。他的诗不只是为了呈现一个个意象,也不只是为了营造意境,更主要是追求通过歌唱的方式释放思想的力量。从川沙的抒情诗本身来看,歌诗通体弥漫着一种力量,越是深刻地读解,越是能够重新燃烧起诗的激情。

川沙自信地寻找诗歌的梦,聪明地面对物质生活的诱惑,闲庭信步地唱着自己的歌;在欧美的文化与自然景观中周游,思绪在情境与回忆中展开,故国与故乡经常与异国情调交融在一起。他有意识地寻找诗的对象,构造着富有中国思想底蕴的诗境。是的,在能够自由享乐的生存境遇中却不追求物欲享受,在能够自由表达却又无人喝彩的语境中能够坚守正道,在美丽的寂寞中无畏地寻找着思想与存在的梦境,正是诗人的作为。应该说,川沙获得了许多大陆诗人所无法获得的思想境遇,即他可以自由地选择,也可以自由地追求,不会有人来干扰他的自由。他没有生存的或社会的压迫让他必须呐喊与哭泣,也没有现实焦虑与痛苦记忆必须通过诗歌来表达,生命记忆与生命境遇决定他乐于通过原野上的自由地放歌,表达爱与生命的渴望。

他是真正的诗人。他不追求物质生活的先锋体验,只是在自由境遇中真正地歌唱,以美与力量感动人。真正的诗人,肯定不会太富裕,也可能贫穷寂寞。他有能力维持基本的生活,也有能力获得更富裕舒适的物质生活,问题在于,他乐于从容面对基本的物质生活,冷淡财富与权力,不求世俗的荣耀。在那个实惠而自由的社会里,并没有多少人知道他的价值,甚至可能会有人轻视。这是诗人在任何时代难以逃脱的命运。在追求财富和权力的时代,诗人只有落寞,然而,川沙不怕落寞,他充分享受在自由思想语境可能有的权利来表达诗思。这是他让我有些肃然起敬之处。我们的诗人太苦了,有时要面对残酷的生活挑战,还要受到思想与语言的桎梏。与此同时,有些人并不真心热爱诗歌,但总希望保持诗人的头衔。据川沙自述,他从寻找财富与权力的道路上回到了寻找诗歌的道路。他感到,财富追求满足不了他,只有诗歌与文学才能更好地安慰他自己。他确认,财富与权力只能使自己加速异化,让诗人失去自我。

在财富与诗歌的争辩中,我非想论证川沙已经具备了真正诗人的心理与生存条件。接着我要论证的是:他在西方语境中生活,能否像真正的西方诗人?按照我的粗浅理解,我更愿意把他看作是中国诗人,因为汉语思维以及他在大陆30余年的生命经历,使他的诗骨子里融入了汉族的思想血液与价值思维。当然,他虽然有过大陆生活的诗篇,但毕竟是少数,更多的是在异国的土地上思索生命与生存问题。人的生存问题与生命和爱情的咏叹,比民族的生存图像更强烈地出现在他的诗中。

我甚至愿意相信,诗人,就是为了诗歌,在原野上寻找诗思的对象。是为了诗歌而到处寻找,还是自然美景与生命情感本来就激发着诗情,在川沙诗歌中可能兼而有之。看得出来,以诗人方式谛视,以诗的方式思考,从不经意地寻找和自由的遐想怀念中,川沙的创作意志特别致力于对自然与生命的理解。这种面对自由的天空或后现代的原野的诗思,从汉诗现代化的意义上,也可以给我们启发。

川沙是相当有个性的诗人,在诗歌的理解与追求上表现得相当坚定,而且,在诗歌上确有才能。他对诗有特殊的理解,从两部诗集的阅读中,可以看到,他对情诗、恋歌、民歌的理解,决定了他的诗歌主题。我特别愿意说明,《春夜集》很好地体现了诗人对民歌的理解,在这部诗集中,诗人让我们豪放地歌唱。这些诗歌是那么富有激情,而且充满力量。他的诗歌不仅充满着想象力,而且富有一定的哲思,你从他所选择的意象和主题可以看到,他相当关注诗歌所具有的思想深度。他通过民歌风,使诗歌具有豪放的品格,与此同时,他又让诗歌在歌唱中能够自由地呈现意义。例如,在《上帝之手》中,他通过重叠句展开诗思:“上帝之手是一双昼夜之手”,“上帝之手是一双生死之手”,“上帝之手是一双男女之手”,“上帝之手是一双人和兽之手”,“上帝之手是一双战争与和平之手”,在每个主题句之下,是诗思的有力展开。最后一段,是总结,“上帝用双手拥众生入他怀抱看他的和我们的相同的美脸,上帝知道他在生时无人知,上帝知道众生是凡尘是土灰是脏的有眼无珠的瞎子。”[3]这是悟透生命的一篇相当深刻的诗。

川沙的诗,更多地像豪情地歌唱,如同一个男高音歌唱家的美妙嗓音。歌唱,还有什么比歌唱能更好地表达生命的力量。从歌唱的角度理解抒情诗,永远是对诗歌的正确理解。我的基本看法是:诗歌,应该在两个判断句中思想。一是“诗是歌”,如果把诗歌写成优美而野性的歌,就能显示诗歌的美丽。二是“诗不是歌,而是诗”,这就需要我们有复杂的诗体结构与思想寄托。从两部诗集的作品来看,川沙显然是从第一个意义上理解诗,当然,他也有第二个意义上的诗,据说还没有正式出版。我喜欢从“歌”的意义上理解他的诗,因为这其中充满了美丽的情与思。例如,《雪地鼓声》对声音的疯狂模拟,“世界听见欢乐的鼓声从寒冷中醒来,她努力睁大爱怜的眼睛,泪水却让她看不清楚,她耳朵只听见欢快的鼓声。”这诗的意味多么美妙。[4]另外,《蜻蜓》,也是一首很美的诗,“红蜻蜓,绿蜻蜓,蓝蜻蜓,黑蜻蜓,白蜻蜓,花蜻蜓,我想是只红蜻蜓,上帝让我是只黑蜻蜓。”既富有童趣,又具有思想的美感和哲理的寓意。他的诗歌伸展得相当自如,或长或短,字句变化极度灵活,既有力量又有节奏感。例如,《诗王的沉寂》写得相当大气,而且富有力量。《山鬼的歌声》,也是凄美的诗歌,美得奇艳而惊竦。我不知道,在异国他乡的宁静之思中,他竟然能如此优美的想象。两个平行的并列自然段之后,是哲理的呈现,“黎明时分田野的女歌声,是山鬼的歌声,黎明之后,就是阳光之下,丑恶的,人间。”[5]《墓火》写得相当有正气感,“为张志新烈士祈祷”,“墓火是子夜时分墓地里墓茔上的蓝火,墓火是不死之人的诗和歌,墓火是冤鬼怨魂存在的证明,墓火是人间正义在永恒里燃烧起的火焰的森林。”[6]

我更愿意承认:《黛湖一样的秋风里》,《船歌》、《春夜》、《海洋》,都是写得极美的自然诗篇。“春夜,就是春夜,春夜我们唱春夜的歌,春夜我们喝春夜的酒,春夜我们沐浴在澎湃的春潮。”[7] “黛湖一样的秋风,黛湖一样的秋风哦!黛湖一样的秋风吹出,黛湖一样那个秋天的你。”[8] “沙滩唱,海风唱,海水唱,海鸟唱,海鱼唱,海底下人骨头在唱,海底下绿黄红黑白灰麻花皮人的骨头都在唱。”[9] “海洋,海洋,你这丰腴的美妇,你这金发蓝眼的骚妇人。”[10]在这主题句的简单而动人的歌唱中,你会被诗人的真情所打动,这就是诗歌的伟大与美丽。

二、身体与情感:存在的美丽抒情

回到人,而不是其他,这使得川沙的诗歌更多普世价值。理解人,理解生命存在,是川沙诗歌比民族比历史忧思更深刻的主题。回到人,并不意味着他没有历史记忆,没有生存洞察,他以更具生存意味的方式记忆人的历史与生命梦想。迷茫而巨大的历史视野,可能是川沙诗歌的特点之一。爱情诗的疯狂旋律,川沙诗歌的最显著特征之一,简单地说爱情诗,可能是相当无聊的事,在一个自由而实际的时代,人们不再相信那种浪漫的爱情。但是,必须承认,情诗,确实是诗歌的古老动力之一。

本来,情歌,是诗人为了自己心中的怀恋而写作的,它更可能属于私人,因为只有在情景中的人才能更好地理解情歌。属于私人的情歌,能为大众所喜爱,这本身就是极其矛盾的事。在《拖着影子的人群》中,川沙的情歌更多地献给具体的对象。在这部诗集中,有几首“致W·M”和“致G·P”以及“致R·F”的诗。这几首诗,既然有确定的所指,我想,肯定也寄托着诗人的特定思绪,但我们不必要理解诗人的创作原意,在“诗无达诂”中,我们也用不着猜测诗人的原意,诗歌本应在平常心中赋予普遍性的生命意义或诗性意义。例如,《三色胸坠儿》、《梦恋》、《紫色诗集上飞快下滑的女人》、《心爱的人儿》是致W·M的几首情诗。《三色胸坠儿》中各种奇特的景象跳跃出现,不明思绪的我们只能瞪着大眼喘气,然而,诗人还是留下色彩的美丽记忆,在这记忆中保留着美丽的情感,“最后,你对于我,只留下三种颜色,红色,紫色,黑色,就像你颈项上的那颗,晃来晃去的,三色胸坠儿。”[11]《紫色诗集上飞快下滑的女人》把那种海枯石烂的坚定表达得格外缠绵,特别是反复提到的日本海或大海,这使我想起情诗的另一功能,它的特殊的私人功能,只是给恋人的,让那些只有恋人之间才能理解的语言与意象唤醒心中的神圣情感。《心爱的人儿》是相当美丽的歌唱,一唱三叹,诗情激越。这首诗是按照歌的节奏和韵律定制的,我相信,它本身就是美丽的歌唱,每节诗尾的五字联句,把诗的思绪明朗化。

再如,致R·F的几首情诗,明显变得简单:韵律简单,诗行也简单,节奏运行明显加快。这几首诗更像是单相思者的歌唱。与此同时,致G·P的几首情诗明显变得复杂。《在你面前》这首诗,也是选择三个相似的重叠性抒情单元,通过意象的局部变化来表达思想与情感的变化。“在你面前,那些吻”,像大海,像篝火,像花冠,等等,意象非常奇特。我们在读解这些诗歌时,不能不佩服诗人。他的奇异独特的抒情组合,织出一个个飘荡着神秘的诗意空间,思想在怪异而新奇的意象画框中定格。必须承认,诗人是有想象力的,它让丰富的缠绵的情感通过意象自身的巧妙联系,显示出诗人的生存与情感思想指向。他的思想虽然也有痛苦和寂寞,但是,看得出来,我更多的是在抒发思念与感动,他要把缠绕心头的思想与意象通过诗来确证。这里,没有仇恨,更多的是怀念和忧怨,更多的美丽记忆与情感的和解,诗人显然是以诗怀念他记忆中的美丽事物,怀念那特殊的岁月所留下的印痕。致G·P这几首情诗,显然留下的是贴己的亲密感。诗人既不是在拥抱梦想中的情人,也不是在追求那遥远的恋人,而是在与他的情人共享生活的甜美与幸福。《梦境中的梦境》把爱写得如此缠绵奇幻,实在富于异思。只是《寻找》中,“寻找,我寻找,你的身影,绝望。”[12]仿佛又注释着忧伤。爱情诗,严格说来,不是写给大众的,我向来怀疑诗人的情诗能够代表大众的思绪,因为每个人的爱情是不相似的,只有情人才能真正理解情诗的意旨。让人感叹的是,一段爱情,只有诗的记忆才显出美丽的价值,最动人的爱情,如果没有诗的记忆,仿佛只是一场梦幻。

在写过几首明显有着具体所指的情诗之后,川沙的情歌有了更大的变化。他不再针对具体的对象而抒情,而是面对山川原野而歌唱。他的情歌,以女人和裙子为对象,却是纯然美丽而伟大的自然。川沙相信美丽的存在,而且,他也不忌讳在美丽中插入不美的情景意象,或者说,他喜欢让残酷的热血的景象与和谐优美的自然景象联系在一起。这是川沙诗歌最让我感动的,诗人不能过于关注丑,因为丑毒化了我们的生活,要否定和批判丑恶,但不宜反复重现丑恶的意象,我们要更多地要重现美丽。诗人有相当成熟的诗性语言表现能力,他的形式美感与语言游戏才能很好地结合在一起。在美丽之中,丑的对比可能显示出自由的力量,美丽,使丑恶无形,但可以使丑陋富有新意。

生存的美感,与诗人的语言有关,在《春夜集》中,诗人选择了极为浪漫的情景来构造美感。川沙的诗歌语言追求阳刚之美,他的色彩感觉很好,所以,他的诗歌中极少荒唐之言,或流行性世俗话语。他能够将有质感的语词编织意象,使诗歌的词句充满着力感。生存的美感与诗的结构和语言形式有关,他能极自由地运用重叠与复沓的方式。生存的美感与诗意的意境有关,他能构造自然而美丽的意境。我不只一次被《黛湖一样的秋风》这首诗所感染,美情美景,异国他乡与故国怀念,如此有机地结合在一起,那种有些闲愁的美丽让人心醉。诗意的自然美感,常常与诗人充分调动性别经验有关,他以男性经验观察女性与世界,让美丽体验充满了野性与激情。

川沙的诗歌,以美丽的女人作为思想原动力。在他的诗歌中,自然、女人、裙子、美体往往不再分离。例如,《女体》一诗,诗分四节,第一节从野性自然的意义上比拟女体,通过红的、黄的、蓝的、紫的、白的花来激发想象,第二节将情景转移至海边,怀念哥本哈根的美女雕塑,第三节移到伦敦的旧书店,想象人体影集中的美丽女人,第四节才是“你的祼体”,“比所有的都美”。诗歌既有意向性抒情对象,又有亲历性或想象性情爱意向,诗歌的意味显得双关性。从表层上看,是赞美海边的美女雕塑,实质上,内心却在怀念和赞美生命中的美人,这样的诗,自然让人遐思无限。《雌光》一诗,由一个意象展开,想象草原、狼、千年断垣、化石,最后,又回到春夜的草原。那种对美丽的女性的野性的力量的赞颂,让人感动。诗人以此献给他的朋友,挥发出美的光芒。《粉红色的美女人》这首诗的结构比较单调,就是在各种美的景致中想象粉红色的美女人出现,但这首诗展示了川沙的疯狂想象力,他的意象叠加能力让我有些吃惊。《她们从光雾里出来》,也是对美女人想象,如仙境,如梦境。

他的裙子组诗系列,或称“裙子组歌”,据说是为加拿大多伦多歌剧院的表演而作。这一组诗,由七首裙子诗歌组成,包括《蓝色的裙子》、《红色的裙子》、《银色的裙子》、《绿色的裙子》、《黑色的裙子》、《金色的裙子》、《白色的裙子》等。“掀起蓝色的裙子/野狼的欲望更深、更远、更广阔、更往昔。”把蓝色的裙子与海联系在一起。“红裙的女人/你是一个/诗人的梦幻”;“世界因你而最早抒情/世界因你而最后咏叹”。“银裙女人/银子女人/在黎明/她在等待/她等待她的儿子”。“绿色的女人/唱绿色的歌/洋洋得意在绿色里”。“黑裙女人/黑色的头袍/只露出一对/宝石的眼睛/吐出白昼/吐出太阳/在海面”。“金裙女人/金子女人/她从日落/走到日出/她从黎明/走到黄昏”。“白色的裙子/白裙女人/白色女人/白昼的女人/太阳的女人/月亮女人”。这组以裙子为题的诗,通过女人来歌唱山野、歌唱黎明、歌唱春天、歌唱夜晚、歌唱太阳、歌唱光明,意象相当高远,但他就从女人的美丽形象出发来理解自然的伟大。这是诗人的伟大,这一组诗,把裙子的意象与天然自然的伟大美丽结合得如此生动,真正给人诗意的启迪。“蓝色的裙子”与大海联系在一起,“红色的裙子”与春天联系在一起,“红裙女人,你是一个,诗人的梦幻。”[13] “银裙女人,在黎明,她在等待,她等待她的儿子,金色的儿子,金色的儿子,他是太阳。”[14] “绿色的裙子”与原野的美丽,有机地结合在一起,“黑裙女人”与夜和大海联系在一起,“黑裙女人,黑色的头袍,只露出一对宝石的眼睛,吐出白昼,吐出太阳,在海面。”[15] “金色的裙子”与太阳、春天、大地联系在一起,“白裙女人”则与阳光、世界、生命、神话和诗人联系在一起,诗人的激情冲动,成为组诗中最具激情的诗篇。

川沙的诗歌有双重美感:一是诗意的语言的美感,他的以豪放雄壮有力见长。二是诗人通过爱的抒情,把诗意的生活写得趣味盎然。川沙的诗歌纯净优美,雄壮动人,我自己却倍感奇怪,因为最初,我进入这些美丽诗歌的时候,竟然没有多少美丽的感觉,把它当作很一般的诗,偶然的一次阅读经历,即当我把他的诗与英文对照阅读时,正好是我准备对诗歌进行系统的重新思考的当口,诗歌的创作问题与诗歌的美学问题,正好需要作品来检验,我真正地沉醉并深入到了这些诗歌之中,而且,被深深地吸引,我为诗人的抒情才华所折服。原来,诗歌也可以给人这么美丽的力量,他的诗歌是有气势的,不小气,不拘泥,但也不粗野。语言处理和诗的情致都是那样优美,他对天地自然之思能够以巧妙的诗句来呈现,在这部诗集中,诗人的思想相当丰厚结实,情调相当优美深邃。

三、故乡与异乡:汉诗想象的可能转向

川沙的诗歌极富激情,一个年过半百的诗人,对生命,对世界,没有悲悯,没有绝望,总是用他火辣辣的目光注视远方,在生存的原野上发现巨大的生存意志与力量。这意味着我们需要重新理解诗歌与诗人。我们需要真正的诗人,汉语诗歌需要向世界传播,向英语、德法、法语、俄语、西班牙语的世界传播。现代汉语诗歌或者华语诗人需要新的思想力量。华语诗人,需要以新的方式面对世界。汉语世界的生存经验与生命道德价值信仰,需要通过自由的生存论诗歌向世界传达。自然,川沙和许多华语诗人有义务担负这一责任。大陆诗歌的最大困难在于,很难从政治诗学或现实主义诗学中逃离,这就使得真正的存在论诗歌不能形成,于是,汉语诗歌的深度就受到影响,那么,已经超越了大陆政治诗学影响的华语诗人是否可以写出新诗歌呢?在我看来,华语诗人可以通过火辣辣的目光观察世界。川沙的诗歌具备这样的思想与语言意识,这使得他的诗歌充满了野性,与此同时,他也具有后现代的悲凉意识,有不少地方是以思想与经验入诗,诗歌的后现代意识是明显的。

从川沙的诗歌中,我想到汉诗的未来。也就是说,对汉诗应该有怎样的期待?其实,无论是英诗、俄语诗歌、德语诗歌,还是汉诗,都面临着一个问题:在小说叙事和影像叙述昌盛的时代,诗歌是否还有生存的理由?或者说,诗歌是否还有生存的空间?在现代社会,也确实需要重新理解诗歌与诗人。可以肯定地说,我们的时代依然需要诗歌与诗人。不管小说和影视是如何富有生命力,古老的诗歌文体,谁也代替不了,诗歌不仅意味着歌唱,也意味着思想,而且是诗意地思想。

我们必须思考汉诗的未来。汉诗从未像当代这样属于私人,那么多的诗人执著地为生命歌唱,但是,诗人从未像现在这样被人误解或冷遇。当诗人的抒情私人化时,你不可能充分地理解诗人。传统诗人的思想更好理解,因为诗人会明白地告诉我们,但是,现代诗人更重视世界与生命的自我理解,没有固定的方式。

不过,川沙的汉诗,还是告诉我们:诗的语言的纯粹性依然是最重要的追求,但比语言更大的追求,是思想。诗歌的语言,在通俗化与典雅化之间,本来就存在矛盾。通俗化的语言,是让口语或流行语随意进入诗句之中,典雅化的语言,是让语言纯净地进入诗歌之中。从书面语的要求看,语言的纯净化是诗人的必然选择,因为它能更好地呈现思想与情感。书面语不许过度地抽象化,让必须要保持着语言的灵动与句式的灵活自然,否则,诗歌极容易死亡,这是诗人努力的方向。语言的灵性,需要诗人的激情。诗人的激情,有两种呈现方式,一是温和地呈现,一是猛烈的呈现。温和的呈现,是宁静自由的美;猛烈的呈现,是狂热雄壮的美。川沙选择的是猛烈的呈现,对于川沙诗歌来说,我满意的是:他的语言很注重歌唱的效果,而且是猛烈的激情呈现,这使他的诗歌富有力量。川沙的诗歌,在抒情诗的音乐技巧上,也有很好的构造。

当然,诗歌更需要的是思想,如果说汉诗在中国本土创作,还有各种各样的限制,那么,汉诗在异邦应该如何发展呢?当诗人拥有自由之身时,汉诗的可能性是什么呢?汉诗在语言与音乐上的可能性,汉诗在技巧上的可能性,川沙做了很好的实验,汉诗在思想上的可能性如何呢?这涉及诗歌与诗人的理解。在此,川沙的两本诗集还不能更加完整深邃地给予我以追问式回答。

诗歌要表达爱情与思想,特别是存在之思。川沙的诗歌中有着深沉的后现代思绪,他大胆地处理怪异的审美感觉,让奇异或者说有些凶险的意象来构造美丽与意境。川沙的诗,在思想上,还未充分展示汉诗的可能性。诗如何在后现代意义上能够代替现实世界的人而思想,为现代生活中的人的存在之思指明方向?这是值得思考的问题。在我看来,诗必须在“诗集”中展开,一首小诗只有一个思想,而一部诗集则有相对完整而丰满的思想。我期待川沙有更丰厚饱满的诗集问世,这样,我们就可以全面地理解他的诗世界。《拖着影子的人群》,视角独特,本来,选定这样的视角看人生,难免悲凉,因为这是在睛天或月夜才可能出现的景象。每个人都拖着自己的影子,早晨光芒万丈,故而,影子长长,寄托着希望,正午影子短短,但清晰有力,夜晚的影子最虚弱。更多的时候,我们不是想着自己的影子。当然,我们可以欣赏自己的影子,但我们最怕自己的影子被人践踏,不过,在拥挤的人群中,我们没法避免自己的影子被踩踏,而且,很可能就是自己的头影被人踩踏在脚下。这就是生活世界。川沙的三幅构图是:阳光下的影子、月光下的影子和梦乡的影子。[16]日光下的影子充满了仇视,月光下的影子充满了甜蜜,梦乡中的影子充满了希望,这三段歌咏循环往复,寓意深厚,语言干净,确实显示出诗人独有的诗思。在这个短篇抒情诗中,诗人把现实与希望,把残忍和诗意结合得很好。在苦难中充满希望,这就是诗歌的力量。作为短篇抒情诗,诗人要表达的思想都寄托其中了,让我们无尽地想象与思索。川沙的诗歌,往往不追求纯美的叙述或描绘,他更喜欢把对立的思想与情感色调混合在一起,有美的,就有丑的,有善的,就有恶的。他正视现实,但从不放弃理想。《鲜花》中的意象思维,就显示出诗人的特殊想象力。“鲜花”作为美的代名词,诗人不只是搜索寻常的鲜花景象,而是赋予鲜花以特殊的理解,“是诗人眼里/沙漠驿道上/残垣断壁/风蚀的墓志铭。”[17] “无论是白昼、黑夜/是风和日丽还是雷雨交加/是孔雀开屏/还是/还是癞蛤蟆头顶上的皱纹/都是/都是鲜花。”[18]在这里,诗人把世界的一切都看成是鲜花,特别是把经历风雨的事物看作是鲜花,这其中就有力量。

《早春》这首诗,确实有万物苏醒的滋味,诗人把故乡的原始记忆与异乡大海边的醉人春色调和在一起,但是,在诗的结尾,又是那种怪异的色调出现:血淋淋的场面。我一直很好奇,诗人如何能把美与丑自然地调和在一起,在抒情中,我们感受不到诗人的恶意,更能感受诗人思想的力量。他想告诉我们什么?把苦难的记忆与美丽的体验同一化,是否要求我们更勇敢的面对生活?在此,诗人的思绪相当晦涩,并未给我们清澈的结论。《起风了》,诗人的思绪显然飘散得相当遥远,在这种随风飘散的思绪中,眼前的英伦风情与遥远的故乡记忆重叠在一起,眼前,是西方诗人的鬼影,“那么多年了/还是缪斯女神的歌喉/伴着阿波罗的金竖琴。”[19]在对比视野中,诗人想念“家乡的风儿”。在表现自然的美丽方面,川沙绝对有诗人的大手笔,请看《追月,追日》,“你在那暮色苍茫的,血红血红的,锦锻般的,黄昏,在那,剪影般的白桦林里,低低地,近在咫尺地,朝着西方,奔逃。”(《拖着影子的人群》(诗集),第36页)《您是谁呢》这首诗相当特别,作者在梦思中一直追问:“于是我感受到了您的身影,在昨夜,一更,二更,三更,在那些梦里,在过去,现实里,您藏在时空溪流的深处。”[20]《少女与大海》,则是另一首写得极美的抒情诗。[21]

在中国政治经济飞速发展的时代,我们自然可以寄望于中国诗歌的自由思想具有可能,诗歌的古老与诗歌的发展并不矛盾,诗歌的西化与诗歌的民族化也可共存。汉诗,在当前受到了前所未有的质问。诗歌,从文学的热点中退场是非常重要的,但人们怀念“诗歌的热闹”。我们在民歌运动中享受过“诗歌的热闹”,我们在政治狂欢中享受过“诗歌的热闹”,我们在民间娱乐中找到过“诗歌的热闹”。我们曾经这样理解“诗歌”,以为诗歌就应该这样“热闹”,以为诗歌就应该这样“干预生活”。是的,在苦闷的时代,诗歌是最有力的,没有什么比诗歌更能表现激情;在战斗的年代,诗歌也是最有力的,然而,在和平的时代,我们不满足于诗歌歌唱。我们对诗歌还有文本阅读的要求,也就是说,我们不满足诗歌只是歌唱,只是在音乐节奏中给予我们快感。诗歌必须启人思,所以,诗歌需要更为丰富的思想蕴含,诗歌需要更为优美而深刻的抒情。川沙的诗歌,在优美地歌唱方面已经为汉诗展示了美丽的一面,当然,这也是汉诗最优美的诗歌传统之一。按照“诗是歌”这个原则,川沙显示了汉诗的歌唱的新的可能性,他的诗,仿佛在实践着这样的可能性,即在诗歌中依然可以寻找野性而有力的酣畅抒情。与此同时,我们还需要更为复杂更具思想寓意的诗歌,按照,“诗不是歌,而是诗”这个原则,汉诗需要更为博大的思想对话,但它不是哲学论证,必须是诗的思想,诗的情感。显然,这一任务,不仅留给川沙未来的诗集创作,也留给了更多的汉诗创作者,我也寄希望于川沙能在这方面有更大的突破。在举世兴盛短篇抒情诗的时代,呼唤长篇抒情诗也许不合时宜,但是,按照诗歌的经典法则,这是诗歌最重要的一面。我们需要诗人在原野上自由地歌唱,也需要诗人在广阔的原野自由而丰富地思想,这就是汉诗的双重美好的未来,但愿,川沙能够继续成为这样的先行者。