(33)墙那边是海水

墙那边是海水

蓝色的

浅蓝、深蓝、蔚蓝、蓝、蓝、蓝……

蓝到天边

一望无涯的蓝

墙那边是海水

海水上面是天空

天空上面是阳光

阳光上面是太阳

墙那边是海水

那是

那是在墙那边

墙那边是海水

你

你怎么?

你怎么到今天才看见 ?

墙那边是海水

你听

你听

你听她哗哗啦啦发着喧响

Beyond the Wall, the Sea

Beyond the wall is the sea

The blue sea

Blue light and dark,

Blue all the way to the sky,

Endlessly blue.

Beyond the wall is the sea,

Above is the sky,

Still above is sunshine,

Above sunshine, the sun.

Beyond the wall is the sea,

The sea is

Beyond the wall.

Beyond the wall is the sea,

How could you

How could you not

See it until this minute?

Beyond the wall is the sea,

Listen,

Now listen,

The waves crashing on the beach.

[33-1]心中的海洋辽阔无边

张 晨

朋友,你可曾见过大海。站在海边时,海岸向你的两翼绵延无尽,海水向着天边绵延无尽,天边又绵延近世界的尽头。你的心潮随大海澎湃,你感慨它的宽广与深邃,向往它的美丽与永恒,然而,你可曾感受到一种压迫?那是人生的围困,是难以摆脱宛如宿命的纠缠。

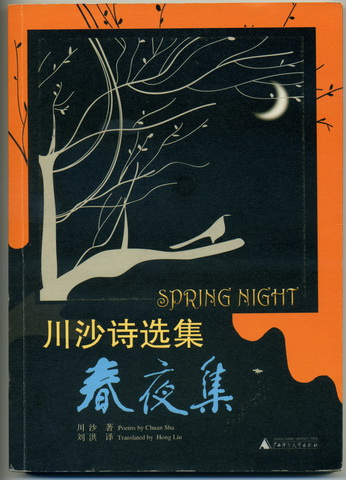

川沙的《墙那边是海水》,是《春夜集》所收录的所有的诗中,我最为欣赏的几首之一。全诗似乎正是试图描述这样一种围困。诗人将它作为整部集子的最末一篇,想必也有其深意。诗歌的意境、情感以及哲思在这首诗中得到了统一的体现,非常耐读,极易引发读者多重联想。

《墙那边是海水》的语言与形式,颇有朦胧的意味。而这首作品更是见长于他的思想深度。海水、天空、太阳、墙……极少的几个意象组合成了一幅简洁的画面,诗人自始至终都在强调的一个事实–墙那边是海水。这起初还真有点让人莫名其妙,然而经过几遍咀嚼,人们应该能得出一些有趣的思考。

墙在诗中是一个极其重要的概念。笔者认为它代表着一种隔离、保护与阻挡。诗人化身为“墙中人”,长久以来,因为被隔离而不知道外面的事物,因为不知道而落得安宁,因为获得了安宁刚好可以将墙视为一种使自己免于自寻烦恼的保护。可是“墙中人”终于有觉醒的一天,他意识到了真相,意识到了自己所处的困境,开始躁动不安,开始责问自己的迟钝——

“Beyond the wall is the sea,

Yet how could you not

See it until this minute?”

墙外的海水告诉诗人,墙内虽然是你的安身之所,但墙外并不是你永久的归宿,这里并不是、也从来不是你的故乡,你终归是处于一个你不属于的地方。你的来源,你的归属,恰恰在大洋彼岸。海水告诉你哪个地方的存在,同时为你制造了去不到那里的阻碍。海水是多么残忍,墙虽开始时使你免于这个事实,然而却无法阻止透过“她哗哗啦啦发出喧响”,终究还是和海水一起构成你的包围与阻碍。这阻碍定是非常难以逾越的,因为它曾在相当长的时间内使我们安于其中。退一万步说即便逾越了又如何,墙那边是海水……诗人一直是被围墙与海水重重围困的。到了这里,人们应该可以读出诗人所要描述的思乡之苦了。

结着乡愁的心就像蛛网盘结着,总要等回归之日才得宁静。而中间漫长的客居生活中,人只有坐待思乡之苦的折磨而没有还击之力。有盼头还好,倘若“君问归期未有期”,那更是苦痛到难以言状。古往今来,许多诗作就诞生在这个精神层面上诞生出来。

然而我说这首诗决不仅仅是在写乡愁。其实,无所谓他乡,就无所谓故乡。回去了,也就没了他乡的概念,所以故乡是个只有离开才存在的事物。故乡就是用来思念的。换一个角度,回到了的就是故乡吗?席慕蓉在一首诗中写道:今生,将不再见你,只为,在再见的,已不是你。人事变幻,你就确定今生还可以找回那个生养你的地方?思来想去,归结到安妮宝贝说过的一句话–故乡就是回不去的地方。悟到这层,心中的感觉怕是已不能再用苦痛来形容,大抵已经是一种精神上的围困了。

乡愁之上,人生的困境皆当如是。终于回到的并不是真正日思夜想的所在,这不能不算是一大悲哀,然而人生的悲哀又何止这些。这首诗最大的成功恰是用身形的被困写出了精神的围困。

这种围困,每个人都会遇到,每一颗敏锐的心,又何时不曾处于围困之中。有些人会驻足思考,会想要描摹它的形状,有些人会探索突破它的方法,而有些人只能朦胧地感知到它的存在却无法认识它.、了解它,从而在那些“毫无来由”的压抑与困苦中给灵魂以寄托,给人生以指引。感谢川沙的诗,我们得以从他人的经验中有了一点初步的认识。然而人生的境遇各不相同,在将别人对他们自己经历的抽象还原到我们自身之后,对应出各异的困境,要如何走下去还要看我们各自的天分与造化。

[33-2]墙那边是信念之海

刘云芬

如果墙失去一种安全,守护的含义,墙就是隔绝,是屏蔽,是需要逾越的障碍,是禁锢的比喻、监禁的象征。关于墙外的图景,诗人川沙为我们勾画了一幅蓝天碧海,无限辽阔的画面。海,最自由的元素,代表着深度和广度都无限丰富的世界,自由开放、令人向往,可以是开阔深邃的精神境界,或自如舒展的生命状态,或其他美好自由事物。总之,海成全了我们关于自由世界的所有想象,在诗人的心中,海,不仅有地理意义上远处风景的诱惑,激发人类征服和冒险的野心;也该是精神纬度上,可以幻想和实现的思想境地和生命状态。

“墙那边是海水,墙那边是海水”诗人如呓语般不断重复着。“墙那边是海水/你/你怎么?/你怎么到今天才看见 ?”原来不是痴恋式的幻想,而像是冲破障碍后欣喜的呢喃。但紧接着的一段却说:“墙那边是海水/你听/你听/你听她哗哗啦啦发着喧响”。诗人一边质问“你怎么今天才看到”,一边却说“你听你听”,视觉和听觉之间的矛盾,及对海“墙那边是海水/海水上面是天空/天空上面是阳光/阳光上面是太阳”呓语式的描绘,都透露了诗人对墙外世界的确定,与其说是面朝大海时坚定无比的确信,不如说这种坚信更像是一种源自内心如真理般坚决的信念。诗人如孩子般认真和执拗地相信,“beyond the wall”——墙的屏蔽和隔绝之后,就是海水,就是无限自由和开阔的世界。这也许有疯子的偏执,但却有着极其动人的力量,在一个信心崩溃的时代,相信什么东西已经很难得,何况是如此坚决地坚信某种理想的存在呢?也许,墙那边到底有什么反而不那么重要了,因为只要相信,墙那边是海水,那么墙那边就有海水,就有“浅蓝、深蓝、蔚蓝、蓝、蓝、蓝……/蓝到天边/一望无涯的蓝”的海水。

墙这边的人对墙那边世界的眺望构成了一种自我与他者的关系,而眺望是人类向往美好,追求自由的一种最本能,最动人的姿态。出墙红杏才有的盎然诗意,引发了世人多少遐思。“墙那边是海水/那是/那是在墙那边” 也许我们可以设想:墙这边也是海。如果是这样,我们该怎么解释我们对墙那边的神往呢?就像如果山那边还是山,但只要不是同一座山,那边的山就永远是一个令人向往的地方。也许人类最可贵之处,就在于总是在不断的追求未知、更理想的世界。这种对远处和理想的向往和冲动,构成了人类进步的不懈动力。海的迷人是一方面,但寻找海的过程也有引人入胜的魅力。

我们的生活中可能有太多无法跨越的墙,有些跨越需要的生命能量可能超出一个平凡人的勇气和能力,但不管那是一面墙还是一间铁屋子,我们都不能安于囚禁和压抑,特别是自我囚禁,自我封闭。我们至少能做的就是:永远保持一种信念,保持对美好自由世界的眺望和信心。在我看来,人最美的时刻莫过于内心迸发出信念火花,为实现精神和思维的自由状态,打破一切、挣脱一切禁锢我们精神和肉体的壁垒和障碍。