(41)西伯利亚原野那边如雷的鼾声

1991年 秋 伦敦

以我们欧洲人的准则来判断中国,没有比这更能使人犯错误的了。

──[英] 马戛尔尼勋爵

飘浮着月亮的伦敦

黑沉沉的夜空

西伯利亚原野那边传来如雷的鼾声

紧追着我的

荒野上行走了几万里的脚印

拖得老长老长老长的

老远老远老远的

横跨欧亚的

影子

没有鼻子、眼睛、耳朵和脸

没有白昼、暗夜、季节

长满野草的鼾声

紧追着

荒野上行走了几千年的脚印

孓然地、

踯躅地

拖到明天、后天、大后天……

拖到明年、后年、大后年……

长长的

横跨欧亚的

影子

累了就栖息在洋文书上

睡梦中

耳鼓里还响彻着

西伯利亚原野那边如雷的鼾声

撞击着我的

流干了血的心扉

大不列颠博物馆里

耶酥脸色苍白

释迦牟尼、穆罕默德相视抿嘴窃笑

孔丘却在八卦阵里渡着方步

长袖善舞

鹤发童颜

印堂放光。

(原载台湾《创世纪》诗刊、中国《诗刊》)

41 Thunderous Snores from the Siberian Fields

Autumn of 1991, London

“Nothing could be more fallacious than to judge of China by any European standard.”

– Lord Macartney

The moon high above the dark clouds

Over the London night

Where I hear the thunderous snores from the wild fields

Of Siberia which chase me closely

With footprints covering thousands of miles of wilderness

And with what stretches long

Too long and too far

From Asia to Europe –

The shadow

It has no nose, eyes, ears and no face

There is no sign of day, night, or season

But the snores through long grass

Keep chasing the footprints

Over thousands of years

Staggering

Lonely

With what that stretches

Towards tomorrow, towards the day and the year after

On and on

Too long

From Asia to Europe –

The shadow

I rest my numbed head on the piles of foreign language books

Entering a dream

When the thunderous snores from the wild fields of Siberia

Still pound my ears

And my heart that blood

Has dripped off of

In the British museum

Jesus Christ looks pale

Sakyamuni looks at Mohammed and both laugh silently

While Confucius walks inside an Eight Diagram

His long sleeve waving

His hair white, cheeks like a baby

His eyebrows beaming

(First published in Poetry, China)

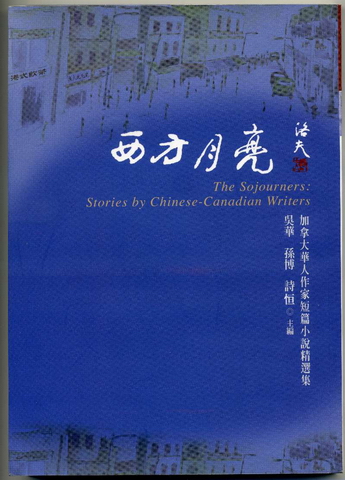

[41]孤独先行者的形象写照

罗 索

也许是机缘巧合,看到川沙15年前创作的诗歌《西伯利亚原野那边如雷的鼾声》之时,我正在阅读140年前清帝国驻英公使郭嵩焘的《伦敦与巴黎日记》。同样是为了寻求改变自己和故国命运的答案,拖着长辫子的郭公使和西装革履的诗人川沙,横亘欧亚大陆广袤的原野,跨越了125年的漫漫长夜,精神“相会”于英伦岛上。这冥冥中似乎暗示我们:诗人写作这首诗,也许是一次穿梭历史和思想,而不仅仅是艺术和美学的历程。

“以我们欧洲人的准则来判断中国,没有比这更能使人犯错误的了。”题记中马戛尔尼勋爵的名言,一开始就为诗人的思想之旅定下了一个无法回避的尖锐命题:欧洲与中国,如何找到适合彼此的理解方式?

数百年来,欧洲人主动尝试了许多种理解中国的方式–传播福音、通商贸易、铺铁路、开矿山、办学校;抑或毒品走私、坚船利炮、火烧圆明园……但不管哪种方式,对于中国历史和文化,他们始终没有触摸到核心。中国文化的自足封闭,正如诗人戏谑的笔调所影射的那样,如同“孔丘却在八卦阵里踱着方步/长袖善舞/鹤发童颜/印堂放光”。对此,善于开拓的欧洲人(特别是新教伦理意义上)的精神象征–耶酥只能报以“脸色苍白”。是的,他们无能为力。

中国的历史和文化太过沉重,中国的问题终要由中国人自己来完成。近代中国涌现出一批向西方寻求真理的知识分子。但由于缺乏现代性意识的整体洗礼,他们往往或多或少背负着传统思想的包袱,每小心翼翼地走出一步都是相当艰辛。

诗人笔下的“我”就是这样一位孤独先行者的形象写照:“西伯利亚原野那边传来如雷的鼾声/紧追着我的/荒野上行走了几万里的脚印/拖得老长老长老长的/老远老远老远的/横跨欧亚的/影子”。

“我”已经在“荒野上行走了几万里”,背后却仍紧跟着传统文化那梦魇般“如雷的鼾声”。它的能量是如此巨大,“西伯利亚原野”都无法将它阻挡。“我”是如此孤单寂寞,浸淫骨髓的文化魅影始终无法摆脱。“我”不知道自己还要走多久,也不知道目的地究竟在哪里,只有“长长的/横跨欧亚的/影子”,“拖到明天、后天、大后天……/拖到明年、后年、大后年……”,“孓然”而“踯躅”的脚步,无穷无尽。

但是,先行者毕竟是先行者。即便一生都没有真正到达真理的彼岸,“我”依然无怨无悔:“累了就栖息在洋文书上/睡梦中/耳鼓里还响彻着/西伯利亚原野那边如雷的鼾声/撞击着我的/流干了血的心扉”。

读到此处,在我脑海里,诗人笔下的先行者,与《伦敦与巴黎日记》中的郭公使形象合而为一。郭嵩焘原本是个典型的传统士大夫,学而优则仕,与曾国藩更是换帖之交。但同西方文化的主动接触尤其是出使英法的亲身经历,使他“不仅超越了’天朝帝国’朝廷交给他的使命,而且还能够超越几千年封建专制主义形成的观念和教条,能够比较客观和实事求是地去考察和发现这个陌生的’地上的世界’里的新事物和新道理,从而作出了西方不仅有’坚船利炮’,而且在’政教’、’文物’(指政治、教育、文化等–笔者注)等方面都已经优于当时的中华,中国若要自强,就必须向西方学习的这样一个极为重要的结论”(引自钟叔河先生为《伦敦与巴黎日记》所写的叙论)。与其他众多的思想先行者一样,郭嵩焘同样也不见容于他的时代:出使未满三年,他即被朝廷撤回,至死再未起用;根据出使日记编成的《使西纪程》一书,甫一问世即受到朝野一片攻讦,光绪皇帝下诏书严饬毁板;他生前编订的50多万字的出使日记,也同他身后寂寥的命运一样,直到1984年才公开出版发行……

然而,就是在这样的命运景况下,郭嵩焘也并未向时代和环境低头。“流传百世千龄后,定识人间有此人”,这是他晚年对自己精神肖像的形象写照,也是所有在中国现代化道路上孤独先行的前辈们的形象写照。